ご家族やご友人、大切な方の旅立ちに際し、葬儀に参列することは、故人への最後の敬意を表す大切な機会です。

その中で、身だしなみ、特にネクタイの結び方に悩む方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、葬儀の場にふさわしいネクタイの選び方から、最も適しているとされるプレーンノットの美しい結び方、さらには注意点まで、あなたの疑問を解消できるよう丁寧に解説します。

初めての方でも安心して理解できるよう、具体的な手順やマナーを網羅し、あなたの「知りたい」に寄り添います。

葬式でネクタイを締める際のマナーと注意点

葬式の知恵袋・イメージ

故人との最期のお別れの場では、服装がTPOに合っているかどうかが非常に重要です。

ネクタイ一つをとっても、色や柄、素材、さらには長さに至るまで、細やかな配慮が求められます。

これらは故人への敬意、そしてご遺族への配慮を示す大切な要素となります。

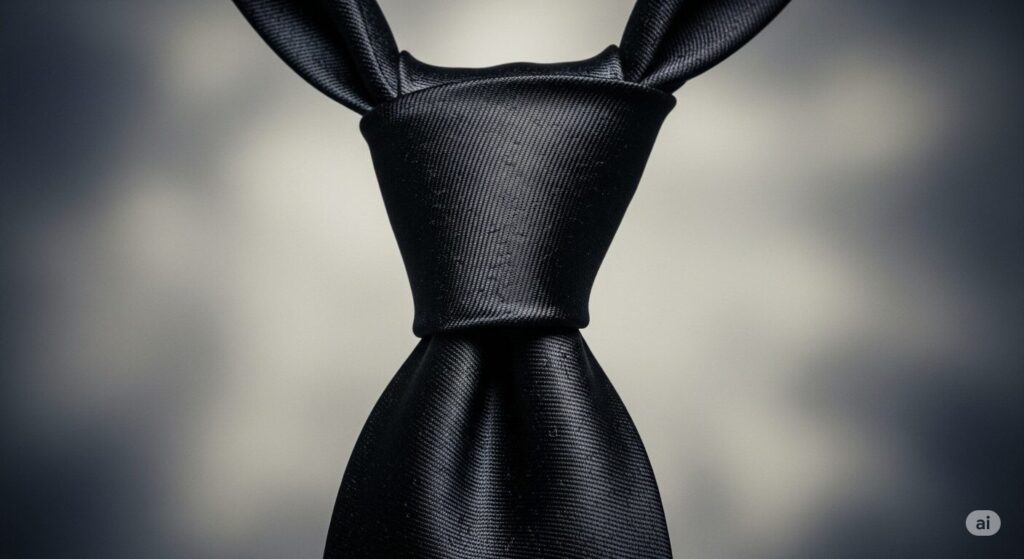

お葬式にふさわしいネクタイの色と柄

葬儀に参列する際のネクタイは、黒無地が基本中の基本です。

光沢のない、マットな質感のものがより格式高く、ふさわしいとされています。

柄物や派手な色は、お祝いの席で着用するものであり、弔事には不適切です。

たとえストライプやドットなどの控えめな柄であっても、避けるのが賢明でしょう。

私自身、初めての葬儀でネクタイの色に迷いましたが、デパートの店員さんに相談して黒無地を選びました。光沢がないものを選ぶのがポイントですね。

葬式でのネクタイの素材選び

ネクタイの素材も、その印象を大きく左右します。

一般的には、絹(シルク)素材のネクタイが主流ですが、光沢感の強いものは避けるようにしましょう。

ポリエステルなどの化学繊維のネクタイでも問題ありませんが、できるだけ光沢が抑えられた、落ち着いた質感のものを選ぶことが大切です。

織り方によっても表情が変わりますので、平織りやツイルなど、光沢が出にくいものを選ぶと良いでしょう。

弔事におけるネクタイの長さの目安

ネクタイの長さは、鏡の前で締めてみて、大剣(幅の広い方)の先端がベルトのバックルに少しかかる程度が理想的です。

短すぎるとだらしなく見え、長すぎると座った時にネクタイの先が垂れ下がってしまう可能性があります。

また、ネクタイを締めた際に、小剣(幅の狭い方)が大剣から見えないようにすることも、美しい着こなしのポイントです。

プレーンノットの基本と葬式での活用

葬式の知恵袋・イメージ

数あるネクタイの結び方の中でも、葬儀の場で最も推奨されているのがプレーンノットです。

シンプルながらも上品で、どのような襟のシャツにも合わせやすい汎用性の高さが特徴です。

故人を偲ぶ厳粛な場にふさわしい、控えめながらもきちんとした印象を与えます。

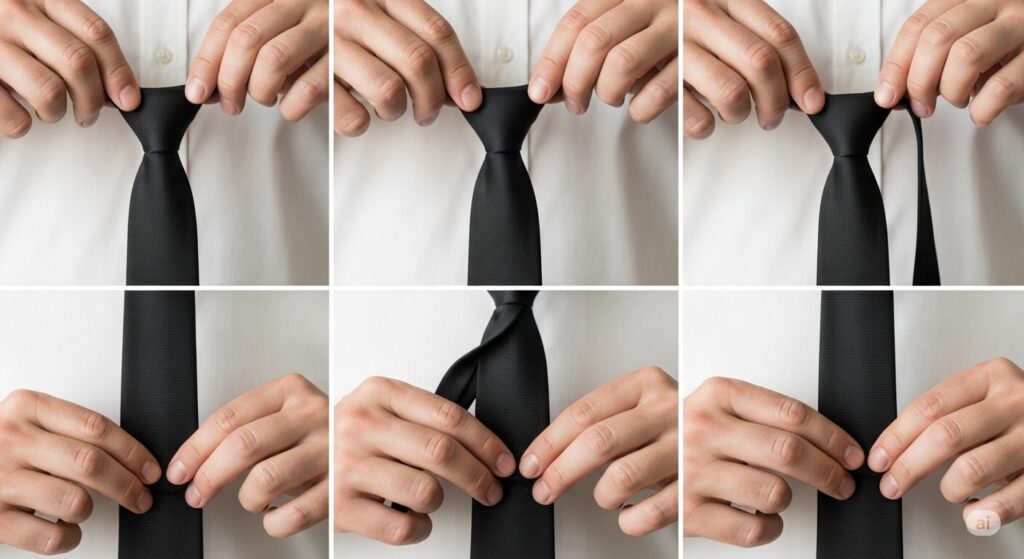

プレーンノットの結び方:手順を追って解説

プレーンノットは、その名の通り「平らな結び目」が特徴で、ビジネスシーンから冠婚葬祭まで幅広く活躍します。

ここでは、初めての方でも簡単に結べるよう、手順を追って解説します。

- ネクタイを首にかける: 大剣が体の右側、小剣が左側に来るようにします。大剣の先が、希望の仕上がり位置よりも少し下になるように調整します。

- 大剣を小剣の上に交差させる: 大剣を小剣の上から右に回し、交差させます。

- 大剣を小剣の下に通す: 交差させた大剣を、小剣の下から左側に回します。

- 大剣を輪に通す: 大剣を首にかけた輪の内側から、上に向かって通します。

- 結び目を整える: 大剣を下に引き、首元の結び目を指で押さえながら形を整えます。結び目がシャツの襟元にぴったりと収まるように、きつく締めすぎず、しかし緩すぎないように調整しましょう。

- 小剣をループに通す: 大剣の裏にあるループ(タブ)に小剣を通し、ネクタイがずれないように固定します。

プレーンノットはシンプルですが、結び目の形を整えるのが意外と難しいです。鏡を見ながら練習すると、コツがつかめますよ。

葬式でプレーンノットが選ばれる理由とは?

プレーンノットが葬儀の場で選ばれる理由は、その控えめな印象にあります。

結び目が小さく、主張しすぎないため、故人やご遺族に敬意を表す場にふさわしいとされています。

また、どんなシャツの襟型にも合わせやすく、清潔感と誠実な印象を与えることができます。

ビジネスシーンでも多用される結び方であるため、多くの方が慣れており、いざという時にもスムーズに準備できる点も大きなメリットです。

プレーンノットを綺麗に見せるコツ

プレーンノットをより美しく見せるためには、いくつかのポイントがあります。

- ディンプルを作る: 結び目の真下にできるくぼみ(ディンプル)は、ネクタイを立体的に見せ、おしゃれな印象を与えます。葬儀の場では派手になりすぎないよう、控えめなディンプルを意識すると良いでしょう。

- 結び目の大きさを均一にする: 結び目の左右のバランスが均等になるように意識し、崩れないようにしっかりと締めることが重要です。

- ネクタイの生地を傷めない: 結び目を締めたり緩めたりする際に、無理に引っ張ると生地が傷む原因になります。優しく丁寧に扱うことを心がけましょう。

葬式で避けるべきネクタイの結び方

葬式の知恵袋・イメージ

プレーンノットが葬儀の場に最もふさわしいとされる一方で、避けるべき結び方もあります。

これらは、お祝いの席やカジュアルな場面で着用されることが多く、弔事には不適切とされています。

故人への配慮を欠くことのないよう、しっかりと把握しておきましょう。

ダブルノットやウィンザーノットはNG?

ダブルノットやウィンザーノット、セミウィンザーノットといった結び方は、プレーンノットに比べて結び目が大きく、華やかな印象を与えがちです。

これらは主にビジネスシーンやフォーマルなパーティーなど、お祝いの席で用いられることが多く、厳粛な葬儀の場にはふさわしくありません。

結び目の大きさだけでなく、立体感や重厚感が強調されるため、弔事では控えるべきです。

結び目が大きすぎる場合の印象

結び目が大きすぎると、それだけで主張が強くなり、故人を偲ぶ厳かな雰囲気にそぐわない印象を与えてしまいます。

また、バランスが悪く見え、だらしない印象を与えてしまう可能性もあります。

シンプルなプレーンノットで、スマートかつ控えめにまとめることが、弔事におけるマナーと言えるでしょう。

ネクタイが緩んでしまう場合の対処法

葬儀の最中にネクタイが緩んでしまうと、だらしない印象を与えてしまいます。

一度結んだら、しっかりと結び目を固定し、緩みにくいように調整することが大切です。

もし途中で緩んでしまった場合は、人目につかない場所でこっそりと締め直すようにしましょう。

特に、椅子に座る際や、お辞儀をする際などに緩みやすいので、意識的に注意を払うことをおすすめします。

その他のよくある疑問を解消

葬式の知恵袋・イメージ

ネクタイの結び方以外にも、葬儀の服装に関して疑問を持つ方は多いはずです。

ここでは、よくある質問とその答えをまとめました。

安心して葬儀に参列できるよう、参考にしてください。

葬式でシャツのボタンは全て閉めるべき?

はい、葬儀の場では、シャツのボタンは全て閉めるのが基本です。

これは、格式を重んじるフォーマルな場でのマナーであり、襟元をきちんと整えることで、故人への敬意を示します。

一番上のボタンまでしっかりと閉め、ネクタイを締めるようにしましょう。

香典を渡す際の服装マナー

香典を渡す際も、基本的な服装マナーは変わりません。

清潔感のある服装で、派手な装飾品は避けるのが鉄則です。

香典を渡す際は、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、受付で両手で差し出すのがマナーです。

この際も、ネクタイが緩んでいないか、シャツのボタンが外れていないかなど、最終的な身だしなみのチェックを忘れずに行いましょう。

葬儀後の食事会での服装の注意点

葬儀後の食事会(精進落としなど)に参加する場合も、基本的には葬儀に参列した際の服装のまま、またはそれに準じた服装で臨むのが一般的です。

特に着替える必要はありませんが、もし長時間着用していて疲れた場合は、ネクタイを緩めるなど、少しリラックスできる服装にしても問題ないでしょう。

ただし、あまりにもカジュアルになりすぎるのは避けるべきです。

まとめ

この記事では、葬儀の場におけるネクタイの結び方として、最もふさわしいとされるプレーンノットについて、その結び方からマナー、注意点まで詳しく解説しました。

故人への深い敬意とご遺族への配慮を示すためにも、服装マナーは非常に重要な意味を持ちます。

特にネクタイは、顔に近い位置にあるため、その印象は大きく影響します。

この記事を参考に、あなたの大切な方が安らかに旅立てるよう、心を込めてお見送りください。

もし、この記事を読んで新たな疑問が生まれた場合は、お気軽にご質問ください。

【関連記事】

【参考資料】