葬儀という突然の訃報に接した時、誰もが「何を用意すれば良いんだろう?」と不安に感じるのではないでしょうか。

特に、普段あまり意識しないハンカチひとつにも、実は深いマナーが息づいています。

結論から言うと、100円ショップのハンカチでも、選び方と使い方さえ間違えなければ葬儀に持参しても問題ありません。

しかし、そこにはいくつかの注意点と、知っておくべきマナーが存在します。

この記事では、葬儀におけるハンカチの役割から、100均で選ぶ際のポイント、そして葬儀当日に困らないための持ち物チェックリストまで、あなたの不安を解消し、安心して故人を見送れるよう、心を込めて徹底解説していきます。

葬式でハンカチはなぜ必要?基本的なマナーを解説

葬式の知恵袋・イメージ

葬儀という厳粛な場において、ハンカチはただの布ではありません。

そこには、参列者の心遣いや、故人への敬意、そして遺族への配慮といった、様々な意味が込められています。

葬式におけるハンカチの役割とTPO

葬儀でハンカチが必要な場面は、私たちが想像する以上に多岐にわたります。

最も一般的なのは、やはり涙を拭うためでしょう。

大切な人を失った悲しみは、予期せぬ瞬間にこみ上げてくるものです。

そんな時、ポケットからさっと取り出せるハンカチは、私たちに寄り添い、感情をそっと受け止めてくれます。

また、手を拭くためにも使われます。

お手洗いの後や、故人とのお別れの際など、清潔さを保つことは、場に対する敬意でもあります。

特に焼香の際など、手を清める必要がある場面でも、ハンカチは役立ちます。

さらに、口元を覆う用途もあります。

咳やくしゃみが出そうな時、急いでハンカチで口元を覆うことで、周囲への配慮を示すことができます。

これは、公共の場での基本的なエチケットでもありますね。

これらの役割を果たす上で、ハンカチは常に清潔で、すぐに取り出せる場所に携帯しておくことが重要です。

私も以前、急な葬儀でハンカチの準備を忘れ焦った経験があります。普段使いのもので済ませようとしましたが、やはり場にふさわしいものを選ぶべきだと痛感しました。

ハンカチの色・柄・素材に関する基本マナー

葬儀におけるハンカチは、その色や柄、素材にも明確なマナーが存在します。

これは、故人や遺族への配慮を示すための大切なルールです。

色について

葬儀の場では、白か黒、もしくはそれに準ずる地味な色(グレーや紺など)のハンカチが基本とされています。

特に白は、清潔感と清らかさを象徴し、最も一般的な選択肢です。

黒は喪服の色と合わせやすく、こちらも選ばれることが多いです。

反対に、原色や派手な色、明るい色のハンカチは避けるべきです。

赤や黄色、青といった鮮やかな色は、お祝い事を連想させるため、葬儀には不適切とされています。

柄について

柄は、無地が最も適しています。

シンプルで控えめな印象を与える無地のハンカチは、厳粛な場にふさわしい選択です。

もし柄があるとしても、織り柄や透かし模様のような、ほとんど目立たないものであれば許容範囲とされることが多いです。

キャラクターものや大きなロゴ、派手な模様が入ったものは、カジュアルな印象を与え、葬儀の雰囲気にそぐわないため、絶対に避けるべきです。

素材について

素材は、綿(コットン)や麻(リネン)などの天然素材が一般的です。

吸水性が良く、実用性にも優れています。

シルクなどの光沢のある素材は、慶事(お祝い事)を連想させる可能性があるため、避けた方が無難とされています。

また、タオル地のハンカチも、カジュアルな印象が強いため、葬儀の場にはあまり適していません。

あくまでも、フォーマルな場にふさわしい、清潔感のある素材を選びましょう。

男女別の適切なハンカチの選び方

男女でハンカチのマナーに大きな違いはありませんが、細かな点では配慮が必要です。

男性の場合

男性は、白または黒の無地の綿素材のハンカチを選ぶのが一般的です。

ポケットにすっきりと収まる、比較的シンプルなデザインが好まれます。

サイズは、スーツの胸ポケットやズボンのポケットから見えすぎない程度のものが適切です。

女性の場合

女性も同様に、白または黒、あるいはグレーや紺といった落ち着いた色の無地の綿素材のハンカチを選びます。

レースがあしらわれたデザインも、派手すぎなければ許容されることがありますが、あくまでも控えめなものに留めるべきです。

キャラクターものや刺繍が派手なものは避けましょう。

サイズは、男性用よりもやや小さめのものや、フォーマルな場面で女性が持ちやすいサイズ感のものが多く販売されています。

| 項目 | 男性向け | 女性向け |

| 色 | 白、黒、濃いグレー、濃紺 | 白、黒、濃いグレー、濃紺 |

| 柄 | 無地、目立たない織り柄 | 無地、目立たない織り柄、控えめなレース |

| 素材 | 綿、麻 | 綿、麻 |

| サイズ | ポケットに収まる標準的なもの | やや小さめ、フォーマル向け |

100均のハンカチは葬式で使える?メリット・デメリット

葬式の知恵袋・イメージ

「100均のハンカチで本当に大丈夫なの?」という疑問は、多くの方が抱くことでしょう。

結論としては「条件付きで使える」と言えます。

ダイソー・セリアなどで見つかる葬式向けハンカチ

最近の100円ショップは、商品のラインナップが驚くほど豊富で、品質も向上しています。

ダイソーやセリアといった大手100円ショップでも、葬儀に適したハンカチを見つけることが可能です。

探すべきは、

- 白色または黒色の無地のハンカチ

- 綿素材で、光沢のないもの

- サイズが極端に大きくない、または小さすぎないもの

です。

特に、白無地のハンカチは、普段使い用としても販売されていることが多く、探しやすいでしょう。

中には、礼装用とまではいかないまでも、シンプルなデザインで十分対応できるものが多く見られます。

以前、急な弔事でハンカチを買いに走った際、近所の100円ショップで白無地のハンカチを見つけ、事なきを得ました。価格以上の品質で驚いたのを覚えています。

100均ハンカチの品質とマナーの観点

100均のハンカチを使う際の最大の懸念は、その「品質」と「マナーにかなっているか」という点でしょう。

品質について

正直なところ、高級ブランドのハンカチと比較すれば、生地の厚みや肌触り、耐久性では劣るかもしれません。

しかし、一度きりの使用、または急な場合に備えるという観点であれば、十分に役割を果たします。

重要なのは、清潔であること。

新品で購入し、必要であれば一度洗濯してから持参することで、より安心して使用できます。

シワにならないよう、アイロンをかけておくことも忘れずに。

マナーの観点

マナーにおいて最も重要なのは、「場にふさわしいかどうか」です。

100均のハンカチであっても、上記で述べた色や柄、素材のルールを守り、清潔に整えていれば、マナー違反とみなされることはほとんどありません。

むしろ、故人への敬意や遺族への配慮を第一に考え、適切な身だしなみを整えることが大切です。

高価なハンカチであることよりも、その場にふさわしい品格を保つことの方がずっと重要です。

急な葬儀にも対応!100均の利便性

突然の訃報は、いつ、誰に届くか分かりません。

そんな時、100円ショップの利便性は計り知れません。

- 手軽に入手できる: 多くの店舗が街中にあり、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄ることができます。

- リーズナブルな価格: 110円(税込)という価格は、もし買い間違えても大きな痛手になりません。

- 最低限の品揃え: 白や黒の無地のハンカチは、多くの100円ショップで取り扱っている可能性が高いです。

予期せぬ事態に備える上で、100均は非常に有効な選択肢となりえます。

もしもの時のために、普段からシンプルなハンカチを一枚用意しておくのも良いかもしれません。

葬式向けハンカチの選び方:素材・色・柄の注意点

葬式の知恵袋・イメージ

葬儀に持参するハンカチは、故人への最後の敬意を表す大切なアイテムです。

選び方を間違えないよう、素材、色、柄、それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。

葬式にふさわしいハンカチの素材とは

葬儀にふさわしいハンカチの素材は、吸水性と実用性、そして控えめな印象を兼ね備えていることが重要です。

最も一般的なのは綿(コットン)です。

- 吸水性: 涙を拭う際にもしっかりと吸水してくれるため、実用性に優れています。

- 肌触り: 柔らかく、肌に優しい素材なので、デリケートな目元にも安心して使えます。

- 扱いやすさ: 洗濯やアイロンがけもしやすく、清潔に保ちやすいのも利点です。

次に挙げられるのが麻(リネン)です。

- 吸水性・速乾性: 綿と同様に吸水性が高く、さらに速乾性にも優れています。

- 清涼感: サラッとした肌触りで、特に暑い時期の葬儀に適しています。

- 上品さ: リネン特有のハリと自然な光沢は、控えめながらも上品な印象を与えます。

避けたい素材としては、以下のようなものがあります。

- シルク(絹): 光沢があり、華やかな印象を与えるため、慶事に使われることが多いです。葬儀の場には不向きとされています。

- ポリエステルなどの化学繊維: 吸水性が悪く、涙を拭うには適しません。また、光沢のあるものや、ツルツルとした手触りのものは避けるべきです。

- タオル地: カジュアルな印象が強く、フォーマルな場にはふさわしくありません。

葬式で避けるべきハンカチの色と柄

葬儀の場では、故人への哀悼の意を表すため、服装や持ち物すべてにおいて控えめなものを身につけるのがマナーです。

ハンカチも例外ではありません。

避けるべき色

- 原色や鮮やかな色: 赤、黄色、青、ピンクなど、派手な色は祝い事を連想させるため、絶対に避けましょう。

- パステルカラー: 薄い水色やピンク、緑なども、明るすぎる印象を与えるため、不適切です。

基本的には、白、黒、濃いグレー、濃紺の中から選ぶようにしましょう。

避けるべき柄

- キャラクターもの、動物柄、アニメ柄: カジュアルな印象が強く、厳粛な場にふさわしくありません。

- 派手な模様や大きなロゴ: ブランドのロゴが大きく入っているものや、幾何学模様、花柄など、目立つ柄は避けましょう。

- ラメやスパンコール、刺繍が派手なもの: 光る素材や装飾は、華美すぎるため、葬儀には不適切です。

もし柄を選ぶなら、無地が最も無難です。

織り柄でストライプやチェック柄がうっすらと入っている程度であれば問題ありませんが、基本的には目立たないものを選びましょう。

用途別のハンカチの選び方(涙を拭く、手を拭くなど)

ハンカチの用途によって、選び方に多少の差が出てくることもあります。

涙を拭くため

涙を拭くことが主な目的であれば、吸水性の良い綿や麻素材で、ある程度の厚みがあるものが良いでしょう。

薄すぎるハンカチでは、すぐに湿ってしまい、実用性に欠けます。

色は白が、涙を拭った後も目立ちにくく、清潔感があります。

手を拭くため

手を拭く用途も兼ねる場合、ある程度の大きさがあった方が便利です。

しかし、大きすぎるとポケットに収まりにくくなったり、取り出しにくくなったりするので、標準的なサイズ(約40cm~50cm角)を選ぶのが良いでしょう。

その他、口元を覆うなど

急な咳やくしゃみが出た際に口元を覆う場合も、清潔感のある白無地が適しています。

人目につくものなので、常に清潔に保ち、シワがないようにしておきましょう。

| 用途 | 適した素材 | 適した色・柄 |

| 涙を拭く | 綿、麻 | 白、無地 |

| 手を拭く | 綿、麻 | 白、黒、無地 |

| 口元を覆う | 綿、麻 | 白、無地 |

葬式でのハンカチの使い方と注意点

葬式の知恵袋・イメージ

ハンカチの準備ができたら、次は実際に葬儀の場でどのように使うべきか、そのマナーと注意点を確認しておきましょう。

焼香時など場面ごとのハンカチの扱い方

葬儀中、特に気をつけたいのが、焼香時のハンカチの扱いです。

焼香は、故人への最後の供養を行う厳粛な儀式です。

焼香台に進む際、ポケットからハンカチがはみ出していたり、乱れていたりすると、だらしない印象を与えてしまいます。

- 焼香前: 焼香台に進む前に、ハンカチをきちんとポケットに収め、身だしなみを整えましょう。

- 焼香中: 焼香台に立った際は、ハンカチはポケットの中、または手に持たないのがマナーです。両手で抹香を摘み、心を込めて供養しましょう。

- 焼香後: 自分の席に戻る際も、慌てずに、落ち着いた動作を心がけましょう。

また、故人とのお別れの際など、棺に近づく場面でも、清潔なハンカチを携帯し、必要に応じて使用できるよう準備しておくと良いでしょう。

涙を拭く際のエチケットとマナー

葬儀は悲しみの場であり、涙を流すことは自然なことです。

しかし、涙を拭う際にもエチケットがあります。

- 音を立てない: 鼻をすする音や、ハンカチでゴシゴシと拭う音は、周囲に不快感を与えてしまいます。静かに、そっと涙を拭うようにしましょう。

- 派手に拭かない: 大げさに顔を覆ったり、嗚咽したりするのは避けましょう。あくまでも控えめに、人目を気にせず涙を流せるよう配慮しましょう。

- メイクを崩さない工夫: 女性の場合、涙でメイクが崩れることがあります。ハンカチで軽く押さえるように拭くことで、メイク崩れを最小限に抑えられます。

もし、どうしても涙が止まらない場合は、一度席を立ち、お手洗いなどで落ち着いてから戻ることも検討しましょう。

私も感情的になりやすいタイプなので、葬儀では意識的にハンカチを多めに持参し、目立たないように涙を拭いています。やはり、周囲への配慮は大切ですよね。

ハンカチを忘れた場合の対処法

もしもハンカチを忘れてしまったら、どうすれば良いでしょうか?

- 購入する: もし葬儀会場の近くにコンビニエンスストアや100円ショップがあれば、そこで白や黒の無地のハンカチを購入することができます。

- 借りる: 親しい親族や友人に、予備のハンカチがないか尋ねてみるのも一つの手です。ただし、相手に負担をかけないよう、あくまでも「もしあれば」という形で尋ねましょう。

- 最終手段としてティッシュペーパー: どうしても見つからない場合は、予備のティッシュペーパーで代用することもやむを得ません。しかし、ティッシュは使い捨てであり、フォーマルな場ではハンカチが望ましいことは言うまでもありません。使用後はすぐに処分し、ポケットなどから見えないように注意しましょう。

一番良いのは、事前に準備を万全にしておくことですが、万が一の事態にも落ち着いて対処できるよう、頭に入れておきましょう。

葬式で困らない!ハンカチ以外の持ち物チェックリスト

葬式の知恵袋・イメージ

ハンカチの準備は万全ですか?

でも、葬儀に持っていくべきものはハンカチだけではありません。

故人を見送る大切な日を安心して過ごせるよう、最後に持ち物チェックリストを確認しておきましょう。

葬儀で持っていくと安心な小物リスト

葬儀に持参すると安心な小物は、多すぎず少なすぎず、厳選することが大切です。

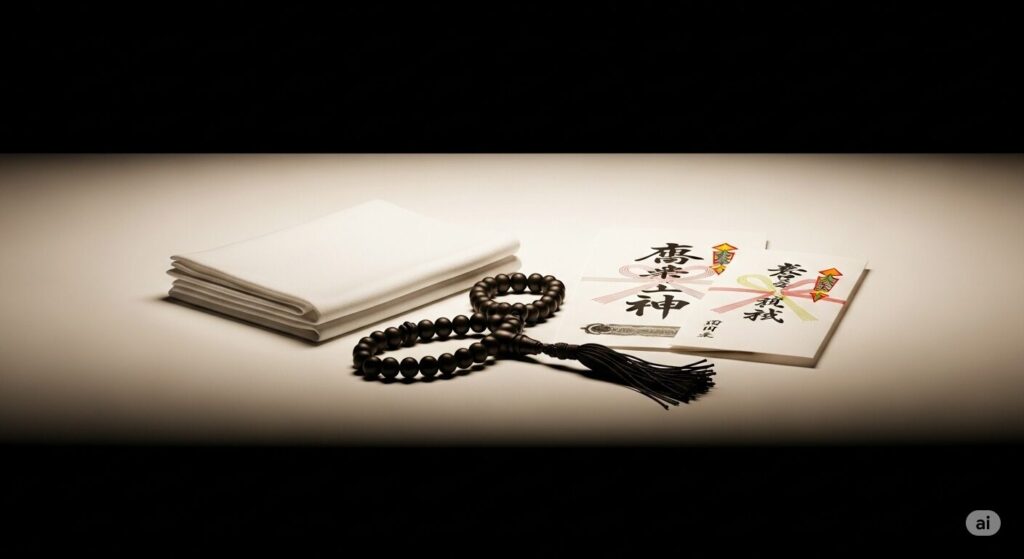

- 数珠(念珠)

- 宗派によって形が異なりますが、ご自身の宗派のもの、または略式数珠を持参しましょう。

- 貸し借りをするものではないため、ご自身で用意しておくのがマナーです。

- 袱紗(ふくさ)

- 香典袋を包むための布です。香典袋をそのまま鞄に入れるのはマナー違反とされています。

- 慶事用と弔事用があり、弔事用は紺、グレー、緑、紫などの落ち着いた色を選びましょう。紫は慶弔どちらにも使える万能色です。

- 香典

- 新札は避け、旧札を準備しましょう。新札しかない場合は、一度折り目を付けてから使用します。

- 金額は故人との関係性や地域性によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

- 財布

- 急な出費に備え、ある程度の現金を用意しておくと安心です。

- 携帯電話

- 電源を切るか、マナーモードに設定し、音が出ないように注意しましょう。

- 葬儀中は原則使用しないようにし、緊急時のみ席を外して使用しましょう。

- 小さなバッグ

- フォーマルな場にふさわしい、シンプルなデザインのバッグを選びましょう。

- 荷物は必要最低限にまとめ、大きすぎるバッグは避けてください。

- 筆記用具

- 記帳の際に必要になることがあります。ボールペンなどを一本持っておくと便利です。

- 常備薬

- 持病がある方や、体調が優れない方は、必ず持参しましょう。

- 予備のマスク

- 予備があると安心です。特に咳が出やすい時期などは、多めに持っていくと良いでしょう。

- ハンカチ(もちろん!)

- 白、黒、または地味な色の綿や麻素材の無地のもの。

服装や身だしなみに関する最終確認

持ち物だけでなく、服装や身だしなみも故人への敬意を表す大切な要素です。

- 喪服の確認

- シワや汚れがないか、事前に確認しておきましょう。

- 男女ともに、肌の露出は控えめにし、派手な装飾品は避けます。

- 靴も、光沢の少ないシンプルな黒い革靴やパンプスを選びましょう。

- 髪型

- 清潔感があり、お辞儀をした際に顔にかからないよう、まとめておくのが望ましいです。

- 派手な髪飾りは避け、シンプルなものを選びましょう。

- メイク

- 派手なメイクは避け、ナチュラルメイクを心がけましょう。

- ラメ入りのアイシャドウや、濃い口紅は不適切です。

- アクセサリー

- 結婚指輪以外のアクセサリーは、原則として外すのがマナーです。

- どうしても身につけたい場合は、真珠(パール)の一連ネックレスやイヤリングなど、**「不幸が重ならない」**という意味合いのあるものを選びましょう。ただし、二連のものは避けましょう。

- 爪

- 長く伸ばさず、短く整え、清潔にしておきましょう。

- 派手なネイルアートは避け、もししている場合は落としてから参列しましょう。

これらの細かな配慮が、故人への深い哀悼の意と、遺族への心遣いを伝えます。

葬儀の流れと準備のポイント

葬儀は予期せぬ出来事であり、突然訪れるものです。

しかし、心の準備をしておくことで、落ち着いて故人を見送ることができます。

- 訃報を受けたら

- まずは、日時、場所、葬儀形式(家族葬、一般葬など)を確認します。

- 香典や供花の辞退の有無も確認しておきましょう。

- 参列の意思表示

- 弔電や供花などを送る場合は、早めに手配しましょう。

- 持ち物の準備

- この記事で紹介したチェックリストを参考に、必要なものを揃えましょう。

- 特に、袱紗や数珠は普段使わないものなので、事前に場所を確認しておくと良いでしょう。

- 服装の準備

- 喪服の確認と、クリーニングの必要があれば早めに出しておきましょう。

- 当日の移動手段の確認

- 葬儀会場までの交通手段や所要時間を調べておきましょう。時間に余裕を持って出発することが大切です。

- 心構え

- 故人への哀悼の意を忘れず、遺族への配慮を最優先に考えましょう。

- 葬儀の場では、静かに過ごし、私語は慎むようにしましょう。

私も以前、突然の訃報で気が動転し、準備が疎かになったことがあります。そんな経験から、日頃から最低限の準備をしておくことの重要性を痛感しました。

葬儀は故人とのお別れの場であり、遺族の方々の悲しみに寄り添う大切な時間です。

適切な準備とマナーを心がけることで、故人への最後の敬意を表し、遺族の方々への心遣いを伝えることができます。

まとめ

この記事では、葬儀におけるハンカチの必要性、マナー、そして100均での選び方から、さらに踏み込んで葬儀全体の持ち物や身だしなみについて詳しく解説してきました。

葬儀の場では、細やかな気配りが求められます。

ハンカチ一つとっても、その色や柄、素材、そして使い方にまでマナーが存在します。

- ハンカチは、涙を拭う、手を拭く、口元を覆うといった実用的な役割だけでなく、故人への敬意、遺族への配慮を示す大切なアイテムです。

- 100円ショップのハンカチでも、白や黒の無地の綿素材であれば、マナー違反にはなりません。急な訃報にも対応できる利便性があります。

- しかし、フォーマルな場であることを忘れず、清潔でシワのないものを携帯しましょう。

- 葬儀に持参する持ち物は、数珠や袱紗、香典など、ハンカチ以外にも多岐にわたります。事前にチェックリストで確認し、準備を万全にしましょう。

- 服装や身だしなみも、故人への哀悼の意を表す重要な要素です。控えめに、清潔感のある装いを心がけましょう。

突然の訃報は、誰にとっても動揺するものですが、この記事があなたの不安を少しでも和らげ、故人との最後の時間を心穏やかに過ごすための一助となれば幸いです。

大切なのは、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちです。

形ばかりにとらわれず、心を込めてお見送りください。

【関連記事】

- 葬式の胡蝶蘭、値段と選び方のポイント

- 葬式での帽子・ベール、マナーと選び方

- 葬式の髪型「くるりんぱ」で品よくまとめる方法

- 先勝にお葬式は避けるべき?気になる疑問を解消

- 先負のお葬式は避けるべき?気になる点を徹底解説

【参考資料】