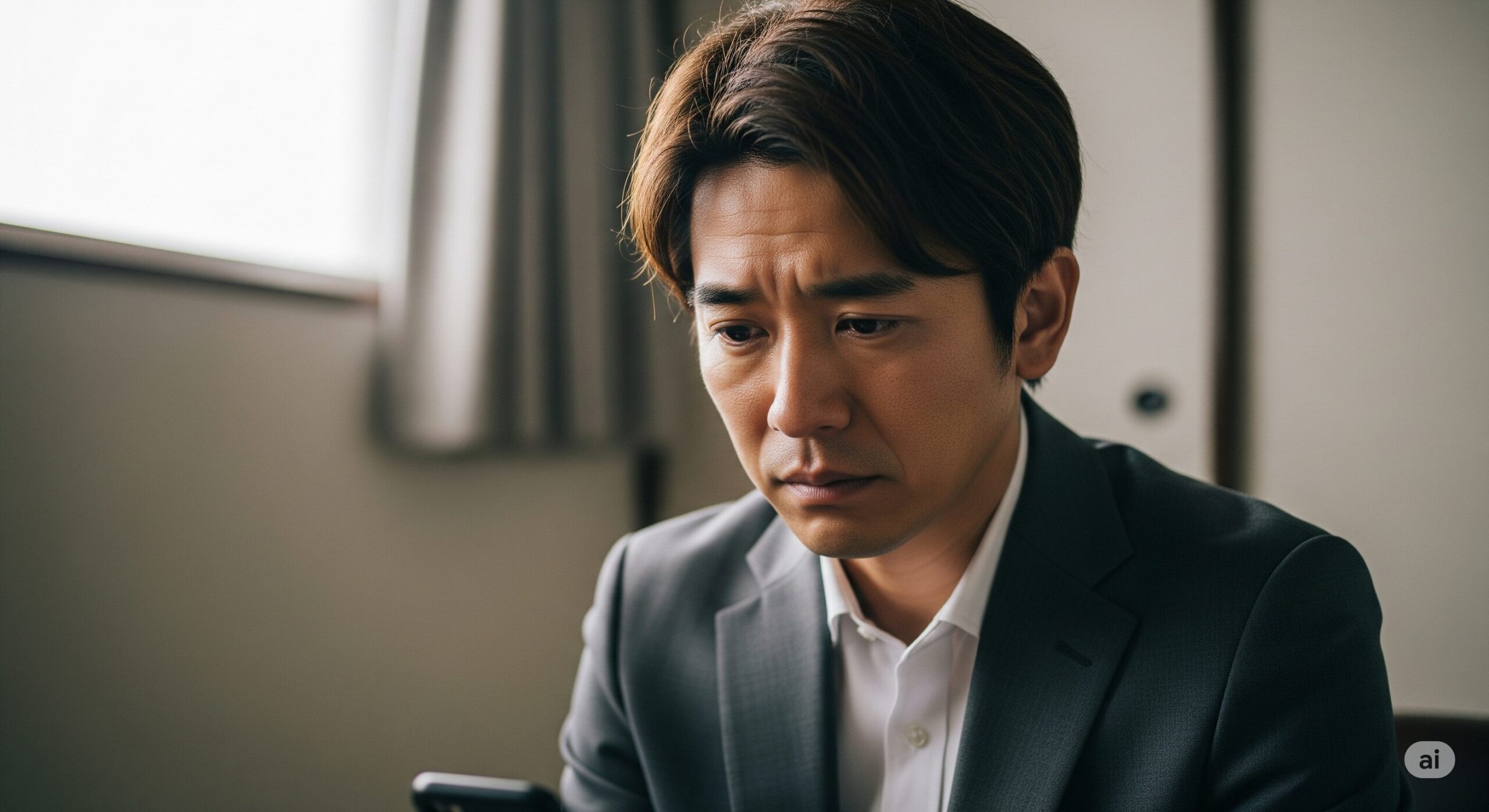

大切な友人の訃報。

でも、あなたが遠方に住んでいて、葬儀に行けない…そんな時、どうすれば良いか途方に暮れてしまいますよね。

「最後に会って、お別れを言いたかった」

「ご遺族に失礼がないか心配」

「これで本当に良かったのかな?」

そんな後悔や不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、遠方にいても故人への弔意をしっかりと伝え、ご遺族に寄り添うための具体的な方法を3つの選択肢として提示します。

後悔しないお別れのために、ぜひ最後までお読みいただき、あなたの心に寄り添う最善の方法を見つけてください。

遠方で葬式に行けない友人へ弔意を伝えるための準備

友人の訃報に際し、遠方のため葬儀に参列できない場合でも、故人を偲びご遺族を思いやる気持ちは伝えられます。

まずは、弔意を伝える上での基本的な準備から始めましょう。

訃報を受けたら速やかにご遺族へ連絡する

葬儀に参列できないと分かったら、できるだけ早くご遺族にその旨を伝えましょう。

連絡手段と伝えるべき配慮

- 電話: 最も丁寧な方法です。

- まずは、ご遺族へのお悔やみの言葉と、故人への哀悼の意を伝えます。

- 「遠方のため、誠に申し訳ございませんが、参列が叶いません」と、簡潔に参列できない理由を述べます。

- 長々と状況説明をせず、ご遺族の負担にならないように配慮しましょう。

- メール・SNS: 近しい間柄であれば許されることもありますが、基本的には電話が望ましいです。

- 緊急時や、電話がつながらない場合に限り、略式での連絡手段として検討しましょう。

- その際も、すぐに電話で改めて連絡する旨を添えるとより丁寧です。

選択肢1:弔電や香典で故人を偲ぶ気持ちを伝える

遠方にいて葬儀に参列できない場合でも、故人を偲ぶ気持ちとご遺族への配慮を示す方法として、弔電や香典を送ることが挙げられます。

これは、多くの方が選ぶ一般的な選択肢です。

弔電を送る際のマナーと例文

弔電は、通夜や告別式の会場に送るのが一般的です。

弔電の送り方とメッセージ作成のポイント

- 送るタイミング: 通夜まで、または告別式の開式前までに届くよう手配しましょう。

- 余裕を持って手配することで、確実に届きます。

- 宛名: 喪主の氏名をフルネームで記載します。

- 喪主が不明な場合は、葬儀社に確認するか、「〇〇様ご遺族様」とすることも検討できます。

- メッセージのポイント:

- 故人への追悼の言葉、ご遺族への労りの言葉を中心にまとめます。

- 故人との具体的な思い出を短く添えると、より心に響くでしょう。

- 「重ね重ね」「度々」などの忌み言葉は避けます。

- 宗教・宗派によっては使ってはいけない言葉もあるので、不安な場合は確認しましょう。

弔電メッセージの例文

〇〇様のご逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます。

ご生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに、安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。

ご遺族の皆様のご心痛を思いますと、胸が締め付けられる思いです。

どうか、お力落としのございませんよう、ご自愛くださいませ。

香典を送る際のマナーと相場

香典は、故人の霊前に供える金銭であり、ご遺族への気持ちを表すものです。

香典の適切な金額と送付方法

- 金額相場: 友人・知人の場合、5,000円〜10,000円が一般的です。

- 故人との関係性の深さや、地域によって相場は異なります。

- 無理のない範囲で、心を込めて包むことが大切です。

- 表書き:

- 宗派が不明な場合は、「御香典」と記載するのが無難です。

- 仏式では四十九日前は「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」とすることが多いです。

- 送付方法: 郵便局の現金書留を利用します。

- 不祝儀袋に現金を入れ、現金書留用の封筒に入れて送ります。

- お悔やみの手紙を添えると、より気持ちが伝わります。

選択肢2:供花・供物でお別れの気持ちを届ける

弔電や香典に加え、供花(きょうか)や供物(くもつ)も、遠方から故人への敬意を表す有効な手段です。

故人の好きだったものや、ご遺族の負担にならないものを選ぶことがポイントになります。

供花の種類と手配方法

供花は、葬儀の場を飾るだけでなく、故人への献花の気持ちを表します。

供花の選び方と注文の注意点

- 供花の種類: 菊、カーネーション、ユリなど、白や淡い色の花が一般的です。

- 宗教や地域によっては、特定の種類の花が好まれる場合があります。

- 手配方法:

- 葬儀社に直接手配を依頼するのが最も確実です。葬儀社のホームページや電話で問い合わせてみましょう。

- インターネットの供花手配サービスも便利ですが、斎場によっては提携業者以外からの供花を受け付けていない場合があるので注意が必要です。

供物の選び方と手配方法

供物は、故人の霊前に供える品物であり、ご遺族への慰めの気持ちも含まれます。

供物の種類と手配の留意点

- 供物の種類: 線香、ろうそく、日持ちのするお菓子(個包装のもの)、果物、缶詰などが一般的です。

- 故人が生前好きだったものを選ぶと、より気持ちが伝わるでしょう。

- 生物や冷蔵が必要なものは避けるのが無難です。

- 手配方法:

- デパートやオンラインショップで手配し、斎場またはご遺族宅へ直接配送してもらうのが一般的です。

- 「御供」ののしを忘れずに手配しましょう。

選択肢3:後日弔問やお悔やみの手紙で心を通わせる

葬儀に参列できなかった場合でも、後日改めて弔問に伺ったり、お悔やみの手紙を送ったりすることで、故人への敬意とご遺族への気遣いを丁寧に伝えることができます。

これは、時間をかけてゆっくりと弔意を示したい方におすすめの選択肢です。

後日弔問の適切な時期とマナー

弔問は、ご遺族の心の整理がついてから伺うのがマナーです。

弔問に伺うタイミングと準備

- 適切な時期: 四十九日を過ぎてからが一般的です。

- ご遺族が葬儀後の手続きや日々の生活の立て直しに追われている時期は避けましょう。

- 必ず事前に電話で連絡を取り、ご遺族の都合を確認してから伺います。

- 服装: 平服で構いませんが、地味な色合いの服装を選びましょう。

- 派手なアクセサリーや露出の多い服装は控えます。

- 持参するもの: 香典(改めて包み直したもの)や、供物として日持ちのするお菓子や果物などを持参しましょう。

心を込めたお悔やみの手紙の書き方

手書きのお悔やみの手紙は、弔電よりも詳細に、より個人的な気持ちを伝えられる方法です。

手紙の構成と記載すべき内容

- 構成:

- 時候の挨拶は不要です。すぐに本題に入ります。

- 訃報への驚きと悲しみを伝え、故人への感謝や思い出を具体的に述べます。

- ご遺族への労りの言葉と、参列できないことへのお詫びを伝えます。

- 最後に、故人のご冥福を祈る言葉で締めくくります。

- 便箋と筆記具: 白無地の便箋を使用し、インクの色は薄墨か黒が一般的です。

お悔やみの手紙例文

〇〇様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。

遠方におりますため、お見送りに伺えず大変申し訳ございません。

〇〇様には、生前大変お世話になり、心温まるご指導をいただきましたこと、深く感謝しております。

〇〇(具体的なエピソード)の思い出は、今も鮮明に私の心に残っております。

ご遺族の皆様におかれましては、さぞお力落としのことと存じます。

何卒ご無理なさらないよう、どうぞご自愛くださいませ。

心より〇〇様のご冥福をお祈り申し上げます。

友人関係における葬式の「遠方」問題:よくある不安と解決策

友人の葬儀に遠方で参列できないことは、経済的な面や心理的な面で様々な不安を生むことがあります。

ここでは、そうしたよくある不安とその解決策について考えていきましょう。

交通費・宿泊費の負担はどうする?

遠方からの参列で、最も大きな懸念の一つが交通費や宿泊費です。

経済的負担を考慮した選択肢

- 無理のない範囲で選択する:

- 経済的な負担が大きい場合は、無理をして参列することだけが正しい弔意の示し方ではありません。

- 弔電、供花、香典、お悔やみの手紙など、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

- 故人やご遺族も、あなたの無理を望んでいるわけではありません。

参列できなかったことへの罪悪感との向き合い方

「大切な友人の最期に立ち会えなかった」という罪悪感を抱く方も少なくありません。

悲しみと罪悪感を乗り越えるために

- 自分を責めない:

- 遠方に住んでいる以上、物理的に参列が難しいのは仕方のないことです。

- 大切なのは、故人を思い、ご遺族を気遣うその気持ちそのものです。

- 別の形で故人を偲ぶ:

- 後日、故人との思い出の場所を訪れる、故人が好きだったものを食べる、故人の写真を見て語りかけるなど、あなた自身の心の中で故人を偲ぶ時間を持つことも大切な供養です。

- 共通の友人と故人の思い出話をするのも、悲しみを共有し、癒す良い機会になります。

共通の友人への訃報連絡:配慮すべきポイント

友人の訃報を聞いた際、他の共通の友人たちに連絡すべきか悩むことがあります。

この場合、ご遺族の意向を最優先し、慎重に対応することが重要です。

訃報を伝える前にご遺族に確認する

勝手に訃報を広めることは、ご遺族に新たな心労を与える可能性があります。

連絡の可否と範囲を確認する重要性

- 必ずご遺族の許可を得る:

- 「もし差し支えなければ、共通の友人〇〇さんたちにもお伝えしてもよろしいでしょうか?」と、丁寧に許可を求めましょう。

- ご遺族が「身内だけで静かに送りたい」と考えている場合もあります。

- 伝える情報の範囲:

- ご遺族から許可を得た場合でも、伝える情報は必要最低限に留めましょう。

- 故人の氏名、日時、場所、喪主の氏名といった基本的な情報に限定し、死因などプライベートな事柄は伏せます。

オンラインでの弔意表現:新しいお別れの形

近年、テクノロジーの進化により、オンラインで弔意を表現する新しい選択肢が生まれています。

遠方にいても、より故人に寄り添ったお別れが可能になるかもしれません。

オンライン葬儀・バーチャル献花・追悼サイトの活用

インターネットを通じて、葬儀に参加したり、故人を偲んだりできるサービスがあります。

オンラインでできる弔意表現の例

- オンライン葬儀・ライブ配信:

- 一部の葬儀社では、葬儀の様子をインターネットでライブ配信するサービスを提供しています。

- これにより、遠方にいながらにして、まるでその場にいるかのように葬儀に参列できます。

- バーチャル献花・記帳:

- オンライン上で花を供えたり、メッセージを記帳したりできるウェブサイトやアプリも登場しています。

- オンライン追悼サイト:

- 故人の写真や動画を共有し、友人たちがメッセージを投稿できる追悼サイトを作成することもできます。

葬儀後の故人への供養:友人ができること

葬儀は終わっても、故人への思いや供養の気持ちは続いていくものです。

遠方にいる友人だからこそできる故人への供養について考えてみましょう。

個人的な供養の方法と心のケア

葬儀に参列できなくても、あなた自身の方法で故人を偲ぶことは可能です。

故人を思いやる具体的な行動

- 写真や思い出の品を整理する:

- 故人との写真や、もらった手紙、思い出の品などを整理し、故人を偲ぶ時間を持つことは、心の整理にも繋がります。

- 故人の好きだったことをする:

- 故人が好きだった音楽を聴く、故人がよく訪れた場所を思い出す、故人が好きだった食べ物を食べるなど、故人の趣味や嗜好に触れることで、故人を身近に感じることができます。

- 法要に合わせて連絡をする:

- 四十九日や一周忌などの法要の時期に合わせて、改めてご遺族にお悔やみの連絡を入れたり、香典を送ったりすることも、故人を忘れていないという気持ちを伝える良い機会です。

まとめ

大切な友人の葬式に遠方で行けないことは、計り知れない悲しみと不安を伴いますよね。

しかし、故人を偲び、ご遺族を気遣う気持ちは、物理的な距離を超えて伝わるものです。

この記事では、あなたが後悔しないお別れをするための3つの主要な選択肢と、それぞれの具体的な方法を解説しました。

大切なのは、故人への感謝と、ご遺族への温かい心遣いです。

あなたが心を込めて行動すれば、きっとその気持ちは故人にもご遺族にも届くはずです。

この記事が、あなたが大切な友人に納得のいくお別れをするための一助となれば幸いです。

【関連記事】

- 葬式で学校を休みたい!言い方3選

- 葬式なのにボタンダウンしかないけど大丈夫?意外なマナーと対処法

- 【衝撃】葬式屋への就職で後悔?リアルな実態

- 葬式に贈る「孫一同」の花、値段で後悔しない秘訣とは?

- 葬式に行かない、めんどくさい!意外な本音と後悔しない3つの選択

【参考資料】