葬式の場で「赤飯代」という言葉を耳にし、戸惑った経験はありませんか?

一般的に赤飯といえばお祝いの席で出されるものというイメージが強いため、葬儀と赤飯が結びつかないという方も多いかもしれません。

しかし、日本には古くから赤飯を葬儀や法要の場で用いる地域風習があり、現代でもその名残として「赤飯料」や「赤飯代」を包む習慣が一部に残っています。

このような文化やしきたりは地域ごとに大きく異なり、知らずにいるとマナー違反になってしまう可能性もあるため、正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、赤飯が使われる意味や地域の違い、赤飯代の金額相場や注意点などをわかりやすく解説していきます。

慣れない風習に戸惑っている方や、葬儀準備で迷いを感じている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

知っておくと本当に安心ですよ!

【記事のポイント】

- 赤飯代の意味と金額の目安

- 地域ごとの赤飯や白ぶかしの風習

- 赤飯を葬儀で出す判断基準と注意点

葬式の赤飯代の意味と地域差

赤飯が葬儀に使われる理由

赤飯といえば、多くの方はお祝いの席で出される料理というイメージを持っているかもしれません。ところが、一部の地域では葬儀や法要の際にも赤飯が供される風習が今もなお残っています。

これは決して珍しい例外ではなく、古くからの文化的背景に根ざした習慣なのです。

まず、赤飯に使われる「赤い色」には、古来より魔除けや厄除けの意味が込められてきました。日本では、赤い色が災いを遠ざける力を持つとされており、神事や通過儀礼にもたびたび用いられています。お祝いの場だけでなく、不幸の後に縁起直しとして赤飯を食べるという考え方もまた、こうした信仰に由来しています。

また、故人が長寿を全うした場合には、その人生をたたえる意味も込めて赤飯が振る舞われることがあります。

特に80歳以上の大往生とされる葬儀では、悲しみよりも感謝と敬意の気持ちを込めて赤飯を用意する家も少なくありません。

赤飯が出される具体的なシーンとしては、以下のような場合があります。

- 精進落としの席で提供される

- 会葬者への弁当として配られる

- 家族葬などで希望があった場合に用意される

ただし、このような風習は全国共通ではなく、地域ごとに大きく異なります。逆に「葬儀で赤飯?」と違和感を持たれる方も一定数いるため、取り入れる際には親族間で十分に話し合いをしておくことが大切です。

宗教的な観点や慣習上の理由で避けるべき場合もあるため、事前に確認しておくことでトラブルを防ぐことができます。

このように、赤飯は必ずしも「祝い事専用の食べ物」ではなく、死別の場でも重要な意味を持つ食文化の一つとして考えられているのです。

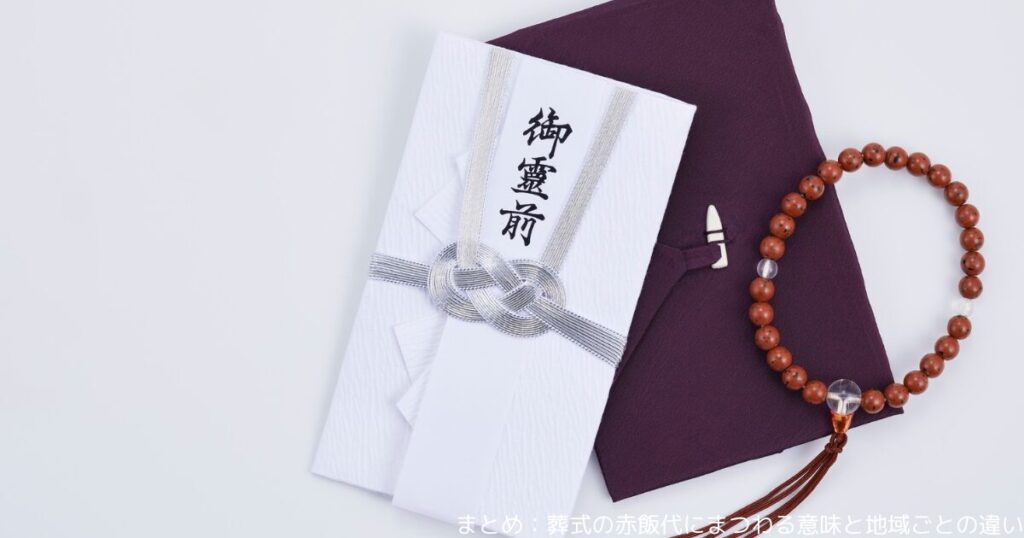

「赤飯料」とは何か?金額の目安

「赤飯料(せきはんりょう)」とは、葬儀の際に本来持参するはずだった赤飯の代わりに渡す金銭を指します。

特定の地域では、葬儀にあたって親族や縁者が赤飯(または白ぶかし)を持ち寄る習慣がありましたが、現在では会場葬が主流となり、その代替手段として現金を包む形が一般的になっています。

この赤飯料は香典とは別に包まれるもので、「赤飯を持参するかわりの気持ち」を伝えるためのものです。

形式としては、以下のような特徴があります。

- のし袋は水引きなしまたは白無地を使用する

- 表書きには「赤飯料」「赤飯代」「御供」などと記載する

- 現金で包むのが主流(品物では代用しない)

金額については地域や関係性によって差があるものの、おおよそ以下の範囲で考えられます。

- 一般的な相場:1,000円~3,000円程度

- 親戚や近しい関係:3,000円~5,000円程度

高額すぎると返礼の手間が増え、かえって相手に負担をかけることもあります。そのため、赤飯料はあくまでも「供養の一部」「気持ちの表れ」として、控えめな額を包むのが望ましいとされています。

気をつけたいのは、すべての地域でこの習慣が浸透しているわけではない点です。とくに都市部や葬儀を業者に任せて行う場合には、赤飯料を用意する風習自体が存在しないケースもあります。

前もってその地域の風習や、葬儀を取り仕切る家族の意向を確認するようにしましょう。習慣に沿わない行動は、意図せず失礼となってしまう可能性があるため注意が必要です。

地域で異なる白ぶかしの風習

「白ぶかし」とは、白いもち米を蒸した料理で、赤飯に似た見た目を持ちながらも、小豆や赤色を加えない点が大きな特徴です。

これは赤飯の慶事的な印象を避けつつ、伝統的な供物としての機能を果たすために生まれた地域食です。

特に福島県など東北地方の一部地域では、葬儀や法要の際にこの白ぶかしを用意する習慣が今でも見られます。

ここで白ぶかしが用いられる背景には、以下のような理由があると考えられます。

- 赤色を避け、不祝儀にふさわしい色味にするため

- 魔除けや供養の意味をもちつつ、派手さを抑えるため

- 故人を静かに見送るための「慎み」の象徴

具体的には、火葬場へ白ぶかしのおにぎりを持参したり、葬儀後に家族や隣近所へ配るという形式が取られています。

また、豆の種類も地域により異なり、福島では白小豆や白ささげを使用する例が多く見られます。

ただ、現代ではこの白ぶかしの風習も次第に薄れつつあり、知識のない親族が「なぜ白飯を持っていくのか?」と疑問を持つケースも増えています。

さらに、昔ながらの手作り工程が難しいことも、継承が困難となっている一因です。

一方で、白ぶかしは「知っている人だけが守れる文化」として、郷土食や地域の誇りとして語り継がれることもあります。近年では、葬儀の伝統食として再評価される動きも出てきています。

このように、白ぶかしは単なる料理ではなく、その土地の死生観や信仰、そして家族の絆を象徴する重要な文化的存在となっているのです。

慶弔両用の料理としての赤飯

赤飯と聞けば、七五三や入学式、成人式、結婚式など、人生の節目を祝う場面を思い浮かべる方が多いでしょう。

確かに赤飯は「お祝いごとにふさわしい料理」というイメージが強く、現代でも慶事に欠かせない存在となっています。しかし実際には、赤飯は「慶事だけでなく弔事にも用いられる」という、いわば慶弔両用の料理としての側面を持っています。

このような使い分けが可能になっているのは、赤飯が持つ本来的な意味に由来します。そもそも赤飯の赤色には「魔除け」「厄除け」の意味が込められており、古代の日本では不幸ごとや災いから身を守るために赤い食べ物を用いる文化が存在していました。

つまり、お祝いの場だけでなく、災いを遠ざけたい場面——たとえば葬儀や法事などでも、赤飯が適しているとされていたのです。

現在でも一部の地域では、葬儀後の会食や法要の席で赤飯が提供されることがあります。

具体的には以下のような使われ方が見られます。

- 葬儀の「精進落とし」の食事に赤飯を添える

- 長寿を全うした故人をたたえる意味で振る舞う

- 死の穢れをはらう「縁起直し」として用いる

また、地域によっては赤飯の呼び方を変えることで、場に応じた印象を調整しています。

たとえば関東の一部では、葬儀で出す赤飯を「豆ごはん」と呼ぶことで、お祝いのイメージをやわらげています。これは、食材は同じでも場の空気に配慮した言い換えの工夫といえるでしょう。

ただし、慶事と弔事で同じ料理を使うことに抵抗を感じる人もいます。文化的背景を理解せずに用いると、意図しない誤解を招く可能性もあるため注意が必要です。

このように、赤飯は状況や地域性を踏まえて柔軟に使い分けられる料理であり、祝いや弔いの両方で重宝される、非常に奥深い存在といえるでしょう。

福井・島根など赤飯を出す地域

赤飯が葬儀で出されるという話を聞くと、多くの方は「本当にそんな地域があるのか?」と疑問に思うかもしれません。

実際、日本全国を見渡すと、葬儀に赤飯を出す風習が根強く残っている地域がいくつか存在します。その代表的な例が、福井県や島根県の一部地域です。

まず、福井県では「赤飯供養」という独自の風習があります。これは、故人が長寿を全うしたことを祝い、その旅立ちを穏やかに見送るために赤飯を振る舞うというものです。

赤い色には魔除けの力があると信じられており、死の穢れを祓うとともに、遺族や参列者の心を切り替える意味も込められています。

次に島根県では、特に出雲地方を中心に、葬儀後の精進落としで赤飯が提供されることがあります。

出雲大社のあるこの地域では、古くから死と穢れに対する信仰が強く、赤飯を通じて神聖さを取り戻すという考え方が受け継がれてきました。なお、出される赤飯は色味が控えめで、見た目も味も落ち着いたものに仕上げられる傾向があります。

こうした地域の特徴をまとめると、以下のようになります。

- 福井県:赤飯供養という形で大往生を祝う

- 島根県(出雲地方):精進落としで赤飯を提供、色味は抑えめ

- その他:熊本県、神奈川県、福島県などでも類似の慣習あり

ただし、赤飯の位置づけは地域ごとに異なり、「弔事に赤飯を出すのはおかしい」と考える人も全国には多くいます。

それゆえ、地域外の人を招く場合や、家族が他県出身である場合は、事前に事情を説明しておくと混乱を避けやすくなります。

また、同じ県内でも地域差が大きいため、葬儀を執り行う前に地元の慣習や葬儀社の意見を確認しておくと安心です。

このように、福井や島根などの地域では、赤飯が単なる「食べ物」ではなく、宗教的・文化的背景に根差した大切な役割を果たしています。これは、地域文化の奥深さと、多様な死生観を理解するうえで非常に興味深い事例といえるでしょう。

葬式で赤飯代を出す際の注意点

赤飯を出す場面の判断基準

赤飯を葬儀で出すかどうかを判断する際には、単に「赤飯は出してもいいのか」といった形式的な疑問だけでなく、文化的背景や参列者の感じ方も含めて慎重に考える必要があります。

何よりも大切なのは、赤飯が場の雰囲気に適しているかどうかを見極めることです。

まず考えるべきは、故人の年齢や死因です。

例えば、長寿を全うした方の葬儀であれば、その人生をたたえる意味で赤飯を出すのは比較的受け入れられやすい傾向があります。

一方、若くして亡くなられた場合や事故・病気などの不慮の死の場合には、赤飯を出すことが不適切と感じられることもあります。

以下のような基準が判断の参考になります。

- 長寿(80歳以上)での大往生かどうか

- 故人や遺族が生前赤飯を好んでいたか

- 地域にそのような風習があるか

- 参列者の大半が慣習に理解を持つか

また、葬儀の形式によっても適否は異なります。

家族葬のように身内のみで行う場合であれば、多少形式から外れても遺族の希望を優先することが可能です。

逆に、一般葬や参列者が多い場合は、常識的な配慮が必要です。

赤飯を出すかどうか迷ったときは、以下のような代替策も考えられます。

- 精進落としではなく、法要の際に赤飯を出す

- 色味を控えた「白ぶかし」などにアレンジする

- お持ち帰り用に小さな赤飯を用意する

このように、赤飯の使用は一律で正解・不正解が決まるものではありません。場面ごとの判断が大切です。

どんな形であれ、赤飯を出す行為が故人を想う気持ちから来ているのかを大事にすることが、最終的には最も意味のある判断基準となるでしょう。

家族・親族間での事前相談が大切

葬儀の場で赤飯を出すかどうかを決める際、もっとも重要なのが家族や親族との事前相談です。

どれだけ地域に風習があったとしても、遺族間での意見の相違があると、せっかくの配慮がトラブルにつながってしまう恐れがあります。

実際、「うちの地域では当たり前だから」と一方的に準備を進めたことで、親族の中から「非常識だ」と反発を受けた例も少なくありません。

このようなすれ違いを防ぐためには、できるだけ早い段階で以下のような話し合いを行うのが望ましいです。

- 赤飯を出すことに抵抗はあるかどうか

- 赤飯の代わりに別の料理や形式を考えたいか

- 誰が費用や準備を担当するのか

- 参列者にどのように説明するか

たとえば、葬儀の打ち合わせの場に家族全員が同席できない場合は、代表者を通じて情報共有をしておくことが大切です。

また、最近では遠方に住む親族が多く、地域ごとの風習に詳しくないというケースも増えています。そのため、文化的な背景についても丁寧に説明するようにしましょう。

さらに、食事や供物に関しては、宗教的な観点や宗派の戒律とも関係するため、それぞれの立場からの意見を尊重する姿勢も不可欠です。

相談を怠ると、思わぬ誤解や対立を招き、葬儀という大切な場が台無しになってしまうこともあります。

そうならないよう、形式よりも心を重んじた、丁寧な話し合いを心がけてください。

宗教や宗派による違いに注意

葬儀で赤飯を出すことを考える場合、宗教や宗派の教えを無視することはできません。

同じ仏教でも宗派によって戒律や習慣に違いがあるため、赤飯が適切とされるかどうかは信仰体系によって大きく変わってきます。

たとえば、浄土真宗では「死」を穢れと見なさず、むしろ仏の国へ往生する「喜び」としてとらえる傾向があるため、比較的柔軟に受け入れられるケースがあります。

一方で、他の宗派や神道では、死に対する儀礼や供物のあり方に厳格な決まりがあり、赤飯のような「赤い色の食べ物」は避けられることもあります。

以下の点を確認しておくことが重要です。

- 所属している宗派の食事・供物の規範

- 僧侶や神主への確認(特に精進料理の制限)

- 式典のどの場面で食事を出すか(通夜か葬儀か法要か)

- 食材に対するアレルギーや思想上の配慮

また、無宗教葬や自由葬など、宗教にとらわれない形式の葬儀が増えている現代では、遺族の意向に沿って柔軟に料理を選ぶことも可能です。

ただし、形式にとらわれない自由な葬儀であっても、参列者には様々な信仰や価値観を持つ方がいるため、全体のバランスを考慮した判断が求められます。

宗教的な観点から赤飯を出すことに不安がある場合は、あらかじめ菩提寺や葬儀社に相談し、確認を取るようにすると安心です。

形式を守ることが目的ではなく、故人を悼み、周囲と調和を保つことが何より大切です。宗教や宗派に配慮しながら、ふさわしい形で心を尽くすようにしましょう。

アレルギーや食習慣への配慮

葬儀における食事提供では、参列者に対する思いやりが何よりも大切です。

その中でも特に気をつけたいのが、食物アレルギーや宗教上の食習慣といった個々の事情に対する配慮です。

赤飯には一般的に小豆が使われていますが、この小豆やもち米が体質に合わない人もいます。知らずに提供してしまうと、体調不良を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。

また、アレルギー以外にも、以下のような配慮が求められる場面があります。

- グルテン不耐症や乳製品アレルギーの方がいる場合

- 宗教上、特定の食材を避けている方が参列する場合

- 高齢者や子どもなど、食べやすさへの配慮が必要な場合

こうした背景を考慮して、料理の内容を工夫することが大切です。

具体的な対応策としては、次のような方法が考えられます。

- 事前に参列予定者へアレルギーの有無を確認する

- 赤飯の代わりに、白飯や炊き込みご飯など別の選択肢を用意する

- 食物表示やアレルゲン表を添えることで、自己判断できるようにする

- 個別にアレルギー対応メニューを準備する

とくに、最近は少人数の家族葬や自由葬が増えているため、個別対応がしやすくなっています。

ただし、参列者のアレルギー情報を事前に集めるのは簡単なことではありません。無理のない範囲で配慮しつつ、代替メニューを用意するなどの柔軟な対応が求められます。

また、宗教や信仰上の理由で特定の食材を避けている方がいる可能性もあります。たとえば、動物性食品を避ける人、特定の肉類を食べない人などがそれにあたります。

このように、葬儀の食事では「みんなが口にできる料理」を目指すことが大切です。気遣いのある料理は、参列者にとっても心に残るものとなります。

現代葬儀における自由な選択肢

近年、葬儀の形式は大きく変化しています。

一昔前までは地域の風習や宗教に従い、ほぼ決まったスタイルで執り行われるのが一般的でした。しかし今では、故人や家族の希望を重視した「自由葬」や「オーダーメイド葬儀」が広がりつつあります。

この変化は、葬儀における食事の在り方にも影響を与えています。

たとえば、赤飯についても「必ず避けるべき」とされていた時代から、場面に応じて使い分ける柔軟な考え方が広がってきました。

現代の葬儀では、次のような選択肢が現実的になっています。

- 宗教にとらわれず、形式を簡略化した無宗教葬

- 会食を省略し、お弁当や返礼品にするスタイル

- 料理の内容を自由に決められるプランの利用

- 生前に希望を伝えたスタイルに基づく葬儀

こうした葬儀では、「赤飯を出したい」「地域の食文化を取り入れたい」といった個別の要望も受け入れられるケースが多く、形式に縛られずに心のこもったお別れができるのが特徴です。

実際、赤飯を好んでいた故人の希望により、葬儀で赤飯を提供した例もあります。

また、小規模な葬儀であれば、参列者の顔ぶれも把握しやすいため、柔軟な対応がしやすくなります。

もちろん、自由度が高い分、準備には時間や手間がかかることもあります。慣れていない人には負担になることもあるため、葬儀社との綿密な打ち合わせが欠かせません。

それでも、形式にとらわれない自由な選択肢を取り入れることで、故人や遺族の気持ちをより正確に反映した、あたたかい葬儀を実現することができるのです。

まとめ:葬式の赤飯代にまつわる意味と地域ごとの違い

葬式における「赤飯代」とは、元々赤飯や白ぶかしを持参する習慣があった地域において、それを現金で代替する形として生まれたものです。現在では会場葬が一般的になったため、赤飯を直接持参する代わりに「赤飯料」として1,000~5,000円ほどを包むのが慣例となっています。

この風習は地域差が大きく、すべての場所で見られるものではありません。特に福井県や島根県の一部では、葬儀に赤飯を出す文化が今も根付いています。これは赤い色に魔除けや厄除けの意味があると信じられているためで、長寿を全うした故人をたたえる「赤飯供養」として振る舞われることもあります。

また、「白ぶかし」という赤みのないもち米料理が使われる地域もあり、葬儀にふさわしい控えめな色合いとして好まれています。

赤飯は慶事だけでなく、弔事にも使われる「慶弔両用」の料理であり、使う場面や地域、家族の考え方によって柔軟に対応されているのが現代の特徴です。

赤飯を出すかどうかは、宗教・食習慣・アレルギーなどへの配慮とともに、家族間の十分な相談をもとに判断することが大切です。

親戚間での事前相談が大事です!