「葬式でシンバルなんて使うの?」

あなたは、このような不安を抱えてこの記事にたどり着いたのではないでしょうか。葬儀におけるシンバルの使用は、一般的にはあまり馴染みがなく、戸惑う方も少なくないでしょう。

しかし、実は一部の宗派においては、シンバルが重要な役割を果たす場合があるのです。

この記事では、葬式におけるシンバルの使われ方や、それが許容される宗派について、そして一般的な葬儀における注意点まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、葬式とシンバルに関するあなたの疑問が解消され、安心して葬儀に臨むことができるでしょう。

葬式でシンバルは本当に使われるのか?一般的な認識とのギャップを解説

葬式でシンバルが使用されると聞いて、驚いた方もいるかもしれません。多くの方が抱くイメージとは異なるため、まずそのギャップについて解説します。

一般的な仏式葬儀ではシンバルは使われません

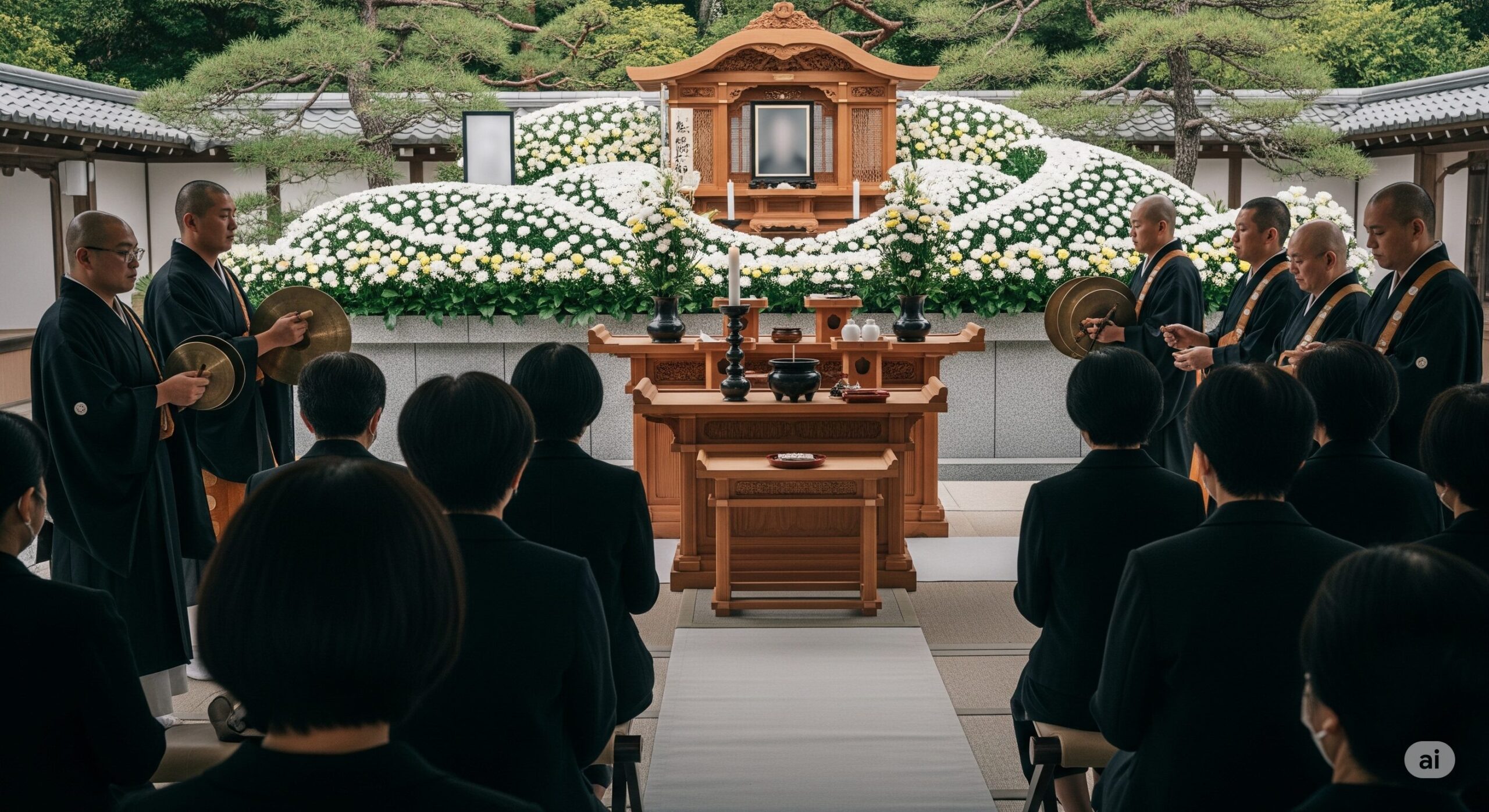

日本の仏教葬儀において、シンバルが使われることは、一般的にはありません。

多くの場合、読経や焼香が中心となり、静かで厳粛な雰囲気が重視されます。そのため、シンバルのような派手な楽器は、ほとんどの葬儀で登場することはないと言えるでしょう。

なぜ「葬式 シンバル 宗派」という言葉が検索されるのか?

では、なぜ「葬式 シンバル 宗派」というキーワードで検索する人がいるのでしょうか?その背景には、特定の宗派での特殊な儀式や、ごく一部の地域での慣習が存在することが考えられます。

また、シンバルという言葉から連想される音の響きが、仏教で使用される法具と混同されている可能性も否定できません。

特定の宗派に見られるシンバル使用の背景とは?法具の役割

実は、特定の宗派や、仏教以外の宗教儀式においては、シンバルに似た楽器や打楽器が用いられることがあります。これらが誤解を生む原因となっている可能性も考えられます。

密教系宗派における鳴り物の利用とその意味

日本の仏教の中でも、特に密教系の宗派(例:真言宗、天台宗の一部)では、読経中に法具と呼ばれる様々な鳴り物を用いることがあります。

これには、以下のようなものが含まれます。

- 鐃鉢(にょうはち):2枚の金属製の皿を打ち合わせるもので、シンバルに似た音を出すことがあります。

- 磬(けい):金属製の打楽器で、澄んだ音色を奏でます。

- 太鼓(たいこ):リズムを刻むために使われます。

これらは、読経のリズムを整えたり、修行の集中を高めたり、あるいは魔を払うといった意味合いで用いられます。

鐃鉢(にょうはち)はシンバルとは異なる仏教法具です

特に鐃鉢は、見た目や音の響きがシンバルに似ているため、混同されることがありますが、シンバルとは異なる仏教法具です。

鐃鉢は、読経の特定の箇所で打ち鳴らされ、その音には深い宗教的な意味が込められています。

宗派ごとの葬儀における儀式と法具の種類を理解する

日本の仏教には様々な宗派があり、それぞれ葬儀の形式や用いる法具が異なります。ここでは、主要な宗派の葬儀における特徴と、シンバルとの関連性について見ていきましょう。

浄土真宗の葬儀と使用される法具の特徴

浄土真宗の葬儀では、念仏が中心となります。

用いられる法具としては、木魚、喚鐘(かんしょう)などがありますが、シンバルや鐃鉢が使われることはありません。厳粛な雰囲気の中で、故人が阿弥陀如来によって救われることを願う儀式が行われます。

真言宗の葬儀と密教法具の深い関係

真言宗の葬儀は、密教の特徴が色濃く出ています。

読経の際に、先述の鐃鉢、金剛鈴(こんごうれい)、太鼓などの法具が用いられることがあります。これらは、儀式の進行を助け、故人の魂を送り出すための重要な役割を担います。特に鐃鉢は、その音によって空間を清め、魔を払うという意味合いも持ちます。

曹洞宗・臨済宗(禅宗)の葬儀と用いられる法具

曹洞宗や臨済宗といった禅宗の葬儀は、坐禅や引導(いんどう)が中心となります。

静寂の中で故人の悟りを促す儀式が行われ、木魚や喚鐘が用いられますが、シンバルや鐃鉢は使用されません。

葬儀でシンバルと誤解されやすい仏具とその役割を解説

先にも触れましたが、シンバルと誤解されやすい仏具がいくつか存在します。これらの仏具が持つ本来の役割を知ることで、葬式における音の重要性を理解できます。

鐃鉢(にょうはち)とシンバルの明確な違い

鐃鉢は、インド起源の仏教法具で、青銅などの金属で作られた2枚の皿を打ち合わせて音を出します。

その音は、読経の区切りや、特定の意味合いを持つ場面で用いられ、清らかな音で心を落ち着かせたり、邪気を払ったりする意味があります。一方、シンバルは西洋の楽器であり、本来、仏教儀式で用いられるものではありません。

法螺貝(ほらがい)の役割と独特の音色

法螺貝は、修験道や一部の密教宗派で用いられる法具です。

その音は大きく響き渡り、山岳信仰と結びつき、修行の始まりや終わりに吹かれたり、魔除けの意味で用いられたりします。シンバルとは全く異なる音色と用途を持つ法具です。

葬式における音の役割と参列者が守るべきマナー

葬式における音は、単なる BGM ではなく、それぞれに意味が込められています。参列者として、音に対する理解とマナーをわきまえることが重要です。

読経や法具の音が持つ深い意味合い

読経や法具の音は、故人の魂を慰め、供養するためのものです。

それぞれの音には、仏様への感謝や故人への追悼の気持ちが込められており、参列者はその音に耳を傾けることで、故人を偲び、心を落ち着かせることができます。

葬儀中に配慮すべき音に関するマナーの基本

葬儀中は、静粛性が求められます。

携帯電話の着信音はもちろん、私語や物音なども極力控えるべきです。特に、特定の宗派の儀式以外で、シンバルのような大きな音を出すことはマナー違反となります。

宗派が不明な場合の確認方法と葬式における注意点

もし参列する葬儀の宗派が分からない場合、事前に確認しておくことが望ましいです。特に、シンバルのような珍しい法具が使われる可能性があるかどうかの判断にも役立ちます。

葬儀社への事前確認が最も確実な方法

最も確実な方法は、葬儀を執り行う葬儀社に直接問い合わせることです。

葬儀社は、故人の宗派や葬儀の内容を把握しているため、正確な情報を得ることができます。質問する際は、「どのような宗派の葬儀ですか?」「特別な法具や儀式はありますか?」と具体的に尋ねると良いでしょう。

親族や知人に尋ねる際のポイント

故人の親族や、同じ宗派の知人がいれば、その方に尋ねるのも一つの方法です。ただし、人によっては詳細を把握していない場合もあるため、葬儀社への確認と併せて行うことをお勧めします。

宗派ごとの葬儀費用と法具の関係性を知る

宗派によって葬儀の形式や用いる法具が異なるため、それが費用に影響を与えることもあります。

特別な法具の使用が費用に与える可能性

一般的な仏具は葬儀費用に含まれていることが多いですが、もし特殊な法具や、規模の大きな儀式が必要な場合は、追加費用が発生する可能性があります。

例えば、大規模な密教儀式であれば、それに見合った法具の準備や、導師の人数が増えることも考えられます。

費用を抑えるための宗派選びと考慮すべき点

葬儀の費用を抑えたいと考える場合、比較的簡素な形式の葬儀を執り行う宗派を選ぶことも一つの選択肢です。

ただし、故人の遺志や家族の意向を尊重することが最も重要であり、費用だけで宗派を選ぶべきではありません。

葬式とシンバルに関するよくある誤解を解消!真実を知る

ここまで解説してきた内容を踏まえ、葬式とシンバルに関するよくある誤解をまとめて解消しましょう。

シンバルは西洋の楽器であり仏教法具ではないという事実

大前提として、シンバルは西洋の打楽器であり、日本の仏教における正式な法具ではありません。

「葬式 シンバル」というキーワードが検索される背景には、鐃鉢など、音の出る仏具との混同があると考えられます。

ごく一部の宗派の特殊な儀式で似た音の法具が使われる理由

密教系の宗派(例:真言宗)では、鐃鉢というシンバルに似た音を出す法具が儀式に用いられることがあります。

これは一般的な葬儀では見られない特殊なケースであり、すべての宗派に共通するものではありません。

葬儀参列者が知っておくべき宗派別のマナーと心得

宗派によって葬儀のマナーも細かく異なります。

基本的なマナーに加え、宗派ごとの特徴を把握しておくことで、より故人を敬い、遺族に寄り添った振る舞いができます。

焼香の作法は宗派によって異なるので注意

焼香の回数や作法は、宗派によって様々です。

例えば、浄土真宗では1回、真言宗では3回といった違いがあります。事前に確認するか、周りの方々の作法に合わせて行うと良いでしょう。

合掌・礼拝の姿勢と回数、そして大切な心構え

合掌や礼拝の仕方も、宗派によって細かな違いがあります。

ただし、心を込めて行うことが最も大切であり、厳密な作法よりも故人を偲ぶ気持ちが優先されます。

葬儀に関する疑問は専門家へ相談するのが安心確実

葬式に関する疑問や不安は、一人で抱え込まずに専門家に相談することが最も安心です。

葬儀社や寺院に直接問い合わせることで正確な情報を得る

最も信頼できる情報源は、葬儀社や葬儀を執り行う寺院です。

不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。特に、宗派ごとの詳細な違いや、特定の法具に関する疑問については、専門家から直接説明を受けるのが一番です。

インターネットの信頼できる情報源を活用する重要性

インターネットで情報を得る場合は、葬儀社の公式サイトや、宗派ごとの公式サイトなど、信頼性の高い情報源を選ぶことが重要です。

個人のブログや不確かな情報には注意しましょう。

まとめ

この記事では、以下の点を詳しく解説しました。

- 一般的な葬式ではシンバルは使用されないこと。

- 密教系の宗派(真言宗など)では、シンバルに似た法具である鐃鉢(にょうはち)が用いられることがあること。

- 宗派によって葬儀の形式や用いる法具が異なること。

- 葬式における音にはそれぞれ意味があり、マナーをわきまえることの重要性。

- 宗派が不明な場合は、葬儀社や親族に確認することが安心であること。

葬式におけるシンバルは、特定の宗派の特殊な法具である鐃鉢と混同されやすいことが分かりました。一般的な葬儀では見られないため、ご自身の不安は解消されたのではないでしょうか。

葬式は故人を偲び、安らかに送り出すための大切な儀式です。宗派ごとの違いを理解し、適切なマナーで参列することが、何よりも故人への供養となります。

もし、今回の記事で触れた内容以外にも、葬儀に関する疑問や不安があれば、遠慮なく専門家である葬儀社や寺院にご相談ください。適切な情報を得ることで、安心して故人を見送ることができるでしょう。