大切な葬儀に参列する際、服装には細心の注意を払いたいものですよね。

特にワイシャツの選び方は、マナーを意識する上で重要なポイントとなります。

「葬儀でボタンダウンのワイシャツはNGなの?」「どんなワイシャツを選べば失礼にならないの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、葬儀におけるワイシャツの正しい選び方について、ボタンダウンの可否から色や素材、デザインの注意点まで、具体的な情報に基づいて詳しく解説します。

この記事を読めば、葬儀にふさわしいワイシャツ選びの悩みが解消され、安心して参列できるようになるでしょう。

参列者としてふさわしい装いで、故人やご遺族への敬意を示すための知識と自信を身につけてください。

- 葬儀におけるワイシャツの基本と「ボタンダウン」の真実

- 葬儀に適切なワイシャツの色とデザインを徹底解説

- 葬儀にふさわしいワイシャツの襟型と素材の選び方

- ワイシャツ以外の男性の服装マナー:スーツ・ネクタイ・靴

- 女性の葬儀服装マナー:ブラックフォーマルと小物

- 葬儀での「略喪服」とは?着用シーンと注意点

- 季節ごとの葬儀服装マナー:夏と冬の注意点

- 葬儀参列時の小物選び:バッグ・数珠・香典

- 葬儀での服装に関する男女別のQ&A

- 親族の葬儀での服装マナー:一般参列者との違い

- 子どもの葬儀参列時の服装ルールとマナー

- 葬儀後の法要における服装マナーの変化

- 葬儀での身だしなみ:清潔感と控えめさが鍵

- 葬儀に関するその他の疑問とアドバイス

- まとめ

葬儀におけるワイシャツの基本と「ボタンダウン」の真実

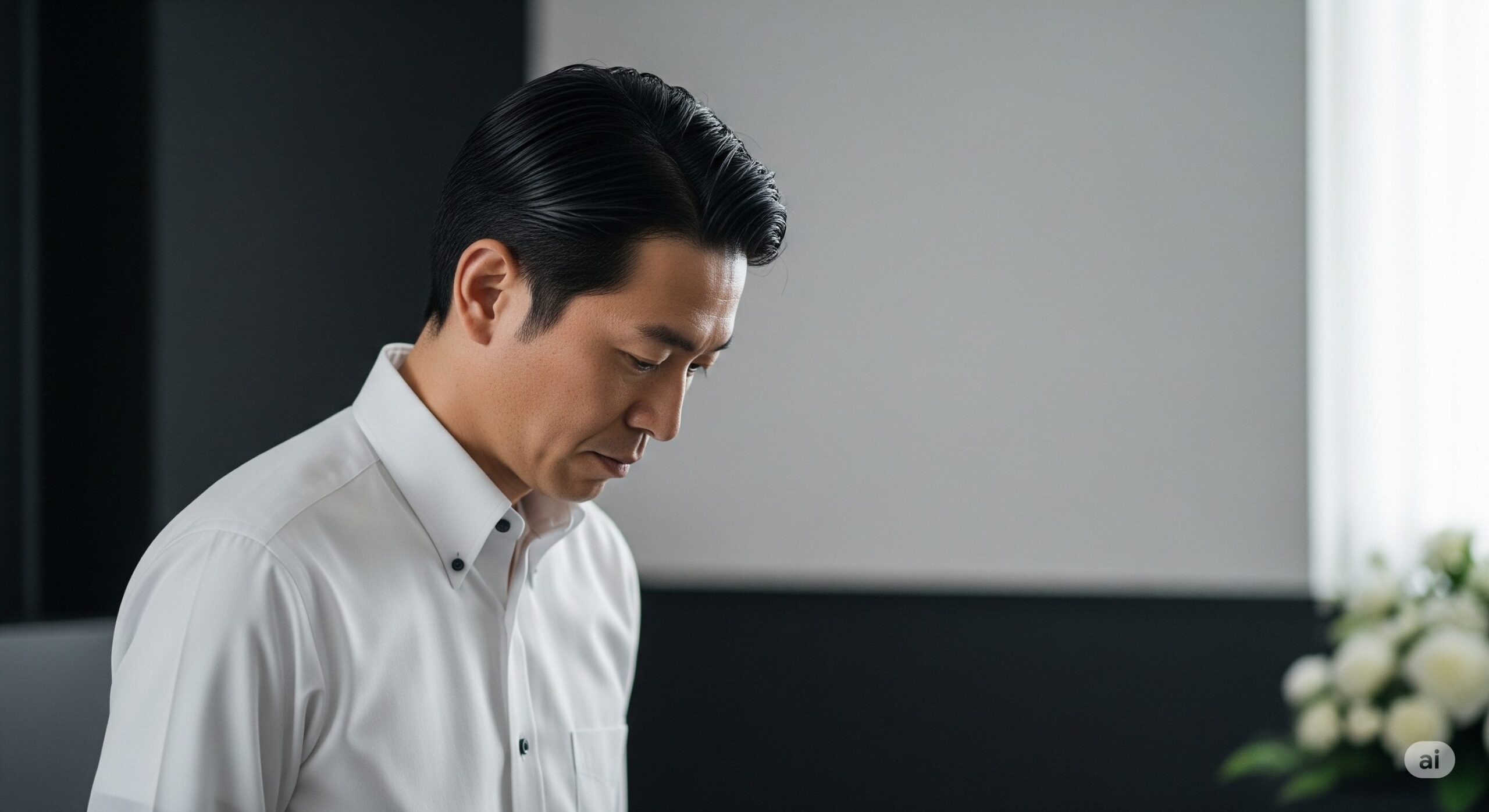

葬儀に参列する際、服装マナーは故人やご遺族への敬意を示す重要な要素です。特にワイシャツは、スーツスタイルの中で顔周りの印象を大きく左右するため、その選び方には細心の注意を払う必要があります。多くの人が疑問に感じるのが、「葬儀でボタンダウンのワイシャツは許されるのか?」という点でしょう。この疑問に対する答えは、原則として「避けるべき」です。なぜボタンダウンが葬儀に適さないのか、そして葬儀にふさわしいワイシャツの基本的な考え方について深掘りしていきます。

ボタンダウンシャツは、もともと英国のポロ競技で、選手の襟が風でばたつかないようにボタンで留めたことが起源とされています。このルーツからもわかるように、ボタンダウンはカジュアルなスポーツウェアとしての性格が強く、その後ビジネスシーンでも広く普及しましたが、その本質はフォーマルな装いとは一線を画します。葬儀は、故人を悼み、ご遺族に哀悼の意を表する厳粛な場です。このような場面では、格式高く、控えめな服装が求められます。ボタンダウンの襟元は、そのデザイン性からカジュアルな印象を与えてしまい、厳粛な雰囲気にそぐわないと判断されることが多いのです。ビジネスシーンでの着用が一般的になったとはいえ、日本の弔事における伝統的なマナーにおいては、避けるべきと認識されています。

では、葬儀に適切なワイシャツとはどのようなものでしょうか。最も基本的なルールは、白無地であることです。白は清潔感と純粋さを象徴し、弔事において最もふさわしい色とされています。柄や織り模様のない、シンプルな無地のものが鉄則です。次に重要なのが襟の形です。最も一般的なのは「レギュラーカラー」で、襟の開きが標準的でどのような場面にも対応できる万能なデザインです。次に「ワイドカラー」も適切です。こちらは襟の開きが広く、ネクタイのノット(結び目)をきれいに見せる効果があり、フォーマルな印象を与えます。これら以外の特殊な襟型、例えばタブカラーやピンホールカラー、または襟が非常に短いショートポイントカラーなどは、デザイン性が高いため葬儀には不向きとされています。素材についても、光沢のあるものや透け感の強いものは避け、コットン100%などのマットな質感のものが望ましいでしょう。着用するワイシャツは、シワ一つなく、清潔にアイロンがけされていることが大前提です。襟元や袖口に汚れがないかも事前に確認し、細部にわたる配慮を忘れないようにしましょう。これらの基本的なマナーを守ることで、故人への最大の敬意と、ご遺族への深い配慮を示すことができます。葬儀の場では、個人の好みよりも、一般的な慣習とマナーを優先することが何よりも重要であることを理解しておきましょう。

葬儀に適切なワイシャツの色とデザインを徹底解説

葬儀に参列する際のワイシャツ選びにおいて、色とデザインはマナーを左右する非常に重要な要素です。正しい選択をすることで、故人への敬意を表し、ご遺族に不快感を与えない落ち着いた印象を与えることができます。ここでは、具体的にどのような色とデザインのワイシャツが葬儀にふさわしいのかを詳しく見ていきましょう。

最もふさわしいワイシャツの色は「白無地」

葬儀におけるワイシャツの色は、白無地が唯一の選択肢です。白は純粋さ、清潔さ、そして故人への哀悼の念を象徴する色として、世界的に弔事の場で最も適切とされています。この「白」は、漂白されたような純粋な白を指し、オフホワイトやアイボリー、クリーム色などの微妙な色味も避けるべきです。また、どんなに目立たないものであっても、ストライプ、チェック、ドットなどの柄物は厳禁です。柄があるだけでカジュアルな印象が強まり、厳粛な葬儀の場にはふさわしくありません。素材についても、織り方によって光沢が出るものや、透け感が強いものも避けるのが賢明です。目に見えないほどのジャガード織りのような控えめな柄であっても、光の加減で模様が浮き出る可能性があるため、完全に無地でマットな質感のワイシャツを選ぶことが重要です。新しく購入する際は、必ず試着し、色味や質感に問題がないか確認しましょう。過去に着用したワイシャツを準備する際には、襟や袖口に黄ばみや汚れがないかを徹底的にチェックし、必要であればクリーニングに出して、清潔な状態で着用することが求められます。

避けるべきワイシャツの色と柄

葬儀で特に注意が必要なのが、黒色のワイシャツです。一見すると弔事には黒がふさわしいと思われがちですが、日本の葬儀マナーにおいては、男性の喪服の下に着用するワイシャツは「白」が基本であり、黒色のワイシャツは適切ではありません。これは、海外の一部地域でのマナーや特定の職業の制服に由来する場合があり、日本の一般的な葬儀には馴染まないためです。黒色のワイシャツは、ファッション性が高いと見なされることもあり、弔事の厳粛な雰囲気を損なう可能性があります。同様に、水色、グレー、ピンクなどの色物シャツや、どんなに控えめな柄であっても、ストライプやチェックなどの柄物は避けるべきです。これらはすべてカジュアルな要素を含んでおり、故人を偲ぶ場にはふさわしくありません。また、近年ではクールビズの影響でノーネクタイや半袖のワイシャツを着用する機会も増えましたが、葬儀においては長袖のワイシャツを着用し、必ずネクタイを締めるのがマナーです。夏場であっても、会場に入るまではジャケットを着用し、必要に応じて脱ぐようにしましょう。光沢のあるサテン地や、フリルや刺繍などの装飾が施されたワイシャツも、慶事や華やかなパーティー向けであり、弔事には不適切です。シンプルなデザインで、襟型もレギュラーカラーかワイドカラーに限定し、余計な装飾のないものを選びましょう。これらの細かな配慮が、ご遺族に対する真摯な気持ちを示すことにつながります。

葬儀にふさわしいワイシャツの襟型と素材の選び方

葬儀に参列する際、ワイシャツの襟型と素材は、全体の印象を大きく左右する重要なポイントです。マナーに則った選択をすることで、故人への敬意とご遺族への配慮を示すことができます。ここでは、具体的にどのような襟型と素材が葬儀に適しているのか、その理由とともに詳しく解説します。

レギュラーカラーとワイドカラーがフォーマルの基本

葬儀のような厳粛な場にふさわしいワイシャツの襟型は、大きく分けてレギュラーカラーとワイドカラーの2種類に限定されます。これらの襟型は、その普遍的で落ち着いたデザインから、最もフォーマルな場面に適しているとされています。レギュラーカラーは、襟の開きが約75~90度と標準的で、どのようなネクタイの結び方にも対応しやすい汎用性の高さが特徴です。シンプルで無駄のないデザインは、まさに弔事の場にふさわしいと言えるでしょう。

一方、ワイドカラーは、襟の開きが約120~180度と広く、ネクタイのノット(結び目)をきれいに見せることができるため、よりエレガントで洗練された印象を与えます。特にウィンザーノットやセミウィンザーノットのようなボリュームのある結び方をする際に、バランスが取りやすいとされています。どちらの襟型も、過度な主張がなく、全体のコーディネートを厳粛かつ控えめにまとめるのに貢献します。これらの基本を知っておくことで、ワイシャツ選びに迷うことなく、自信を持って葬儀に臨むことができるでしょう。

避けたい襟型と適切な素材

前述の通り、ボタンダウンカラーは、カジュアルな印象が強く、葬儀には不適切とされています。襟の先が身頃にボタンで留められているデザインは、もともとスポーツ用であったことに由来し、遊び心や軽快さを感じさせるため、厳粛な場には相応しくありません。他にも、避けるべき襟型としては、「タブカラー」や「ピンホールカラー」が挙げられます。これらは襟元に小さなタブやピンを通してネクタイを立体的に見せるデザインであり、ファッション性が高く、ビジネスやパーティーシーンで用いられることが多いため、弔事には不向きです。また、襟が非常に短い「ショートポイントカラー」や、襟が高く襟羽根がボタンで留められた「ドゥエボットーニ」なども、個性的すぎるため避けるべきです。

ワイシャツの素材についても、光沢のあるシルク混やポリエステルなど化学繊維の割合が高いものは避け、綿(コットン)100%のものが最も望ましいとされています。綿素材は吸湿性や通気性に優れ、肌触りも良いため、長時間の着用でも快適に過ごせます。また、適度なハリとコシがあり、シワになりにくい加工が施されたものを選ぶと、常に清潔感のある印象を保つことができます。形態安定加工が施されたワイシャツは、アイロンがけの手間を省きつつ、常にきちんとした印象を保てるためおすすめです。ただし、形態安定加工の中には光沢が強く出てしまうものもあるので、購入時には実際に確認し、マットで落ち着いた質感のものを選ぶよう心がけましょう。これらの襟型と素材の知識は、葬儀の場だけでなく、一般的なフォーマルシーンにおいても役立つ基本的なマナーです。

ワイシャツ以外の男性の服装マナー:スーツ・ネクタイ・靴

葬儀に参列する男性は、ワイシャツだけでなく、スーツ、ネクタイ、靴といった全身の服装マナーを理解しておく必要があります。これらは全て故人への敬意とご遺族への配慮を示すために重要な要素です。ここでは、各アイテムの選び方と注意点について詳しく解説します。

ブラックスーツの選び方と着用ルール

男性の葬儀での服装は、準喪服とされるブラックスーツが基本です。ブラックスーツとは、ビジネススーツの黒とは異なり、より深い黒色で、光沢のない素材(ウールが一般的)で仕立てられたものを指します。ビジネススーツの黒は、厳密には「濃いグレー」に近く、礼服としてのブラックスーツとは色味が異なります。そのため、できれば礼服としてのブラックスーツを用意するのが望ましいです。スーツの形は、シングルかダブルのどちらでも構いませんが、シングルブレストの場合は2つボタンか3つボタンを選び、一番下のボタンは開けて着用します。ダブルブレストの場合は、すべてのボタンを留めるのが正しい着方です。スリーピーススーツ(ベスト付き)も、よりフォーマルな印象を与えるため、選択肢の一つとして良いでしょう。

シャツは白無地の長袖ワイシャツを着用し、袖口はシングルカフスが一般的です。ダブルカフスはカフスボタンを使用するため、華美な印象を与えかねず、避けるのが無難です。また、スーツのポケットに物を入れすぎたり、型崩れしたりしないよう注意し、常に清潔でシワのない状態を保つことが大切です。

ネクタイ・靴・靴下の選び方と注意点

ネクタイは、黒無地で光沢のないものを選びます。素材は、絹(シルク)やポリエステルなどが一般的ですが、織り目がはっきりしているものや、光沢が強いものは避けましょう。結び方は、最もシンプルなプレーンノットが適切です。ネクタイピンは、原則としてつけません。喪服は華美な装飾を避けるのがマナーであり、ネクタイピンもその一つと考えられます。どうしても必要であれば、目立たない黒やシルバーのシンプルなデザインを選びますが、基本的には不要です。

靴は、黒色の革靴で、内羽根式のものがよりフォーマルとされます。デザインは、ストレートチップ(つま先に横一文字の切り替えがあるデザイン)か、プレーントゥ(つま先に装飾がないデザイン)が適切です。金具や装飾が少なく、シンプルなものを選びましょう。スエードやエナメル、型押しなど、カジュアルな印象を与える素材やデザインは避けてください。

靴下も、黒無地のビジネスソックスを選び、座った時に素肌が見えないように、ふくらはぎ程度の長さがあるものが望ましいです。これらの小物の選択も、葬儀の場にふさわしい落ち着きと品格を表現するために非常に重要です。

女性の葬儀服装マナー:ブラックフォーマルと小物

男性と同様に、女性も葬儀に参列する際は服装マナーを厳守することが求められます。特に「ブラックフォーマル」と呼ばれる喪服と、それに合わせる小物の選び方が重要になります。ここでは、女性の葬儀における服装について詳しく解説します。

ブラックフォーマルの選び方と着こなし

女性の葬儀での服装は、ブラックフォーマル(準喪服)が基本です。これは、光沢のない深い黒色の生地で仕立てられた、ワンピース、アンサンブル(ワンピースとジャケットのセット)、またはスーツ(ジャケットとスカートのセット)を指します。デザインは、露出を避け、肌の露出が少ないものを選びます。具体的には、長袖か七分袖で、襟ぐりが詰まったデザインが適切です。スカート丈は、膝が隠れる長さがマナーとされています。フレアスカートやプリーツスカートなど、デザインによって様々な形がありますが、派手すぎず、あくまでも控えめな印象を与えるものが望ましいです。夏場でも、ジャケットを着用するのが正式なマナーですが、暑さ対策として、透け感のない薄手の素材のアンサンブルを選ぶことも可能です。

インナーは、白や黒の無地のブラウスを選び、光沢や装飾のあるものは避けます。ストッキングは、肌色の薄手か、黒の薄手のものを着用します。厚手のタイツや柄物のストッキングはカジュアルな印象を与えるため、避けてください。ヘアスタイルも、清潔感があり、シンプルにまとめるのが基本です。長い髪は束ね、顔にかからないようにしましょう。派手なヘアアクセサリーは避け、地味な色のバレッタやゴムを使用します。

バッグ、靴、アクセサリーの注意点

バッグは、黒色の布製か、光沢のないシンプルな革製を選びます。殺生を連想させる動物の皮革製品(特にクロコダイルやパイソンなど)は避けるのがマナーです。金具や装飾が少なく、シンプルなデザインのクラッチバッグやハンドバッグが良いでしょう。必要最低限の荷物が入る大きさで、目立ちすぎないものを選びます。

靴は、黒色のパンプスを選びます。ヒールの高さは、低すぎず高すぎない3~5cm程度が適切です。ピンヒールやサンダル、オープントゥ、ミュールはカジュアルな印象が強く、葬儀には不適切です。素材は、光沢のないスムースレザーが望ましいです。

アクセサリーは、結婚指輪以外はつけないのが原則ですが、もしつける場合は、真珠(パール)の一連ネックレスか、一粒のイヤリング・ピアスに限定されます。真珠は「涙の象徴」とされ、弔事にふさわしいとされています。二連や三連のネックレスは「不幸が重なる」という意味合いに取られる可能性があるため、避けるべきです。光り物や華やかな宝石類は避け、派手なメイクも控えめにすることが、葬儀における女性の服装マナーの基本です。

葬儀での「略喪服」とは?着用シーンと注意点

葬儀における服装には、格式によって正喪服、準喪服、略喪服の3種類があります。一般的に参列者が着用するのは準喪服ですが、急な訃報や特定の状況下では略喪服が認められる場合があります。略喪服の定義と、着用する際の注意点について詳しく解説します。

略喪服が認められるケースとアイテム

略喪服は、主に以下のような状況で着用が認められます。

- 通夜に参列する場合: 急な訃報で、仕事帰りなどに喪服に着替える時間がない場合に、ダークスーツや地味な色の服装で参列することが許容されています。通夜は本来、故人と一夜を過ごす場であり、弔問客は駆けつける形であるため、比較的服装の規定が緩やかです。ただし、告別式にそのまま参列する場合は、やはり準喪服に着替えるのが望ましいです。

- 「平服でお越しください」と案内があった場合: 遺族から「平服でお越しください」という案内があった場合、これは普段着ではなく、略喪服を指します。親族のみの小規模な葬儀や、身内だけの法要などでよく用いられます。

- 三回忌以降の法要: 四十九日法要までは準喪服が基本ですが、一周忌、三回忌以降の法要では、略喪服で参列することが増えます。これも、遺族の意向によって異なりますので、確認が必要です。

男性の略喪服は、ダークスーツ(黒、濃紺、チャコールグレーなどの無地)に白無地のワイシャツ、黒無地のネクタイを着用します。女性の略喪服は、地味な色のワンピースやスーツ(黒、濃紺、グレーなど)が一般的です。いずれの場合も、派手な色や柄は避け、全体的に落ち着いた印象を心がけることが大切です。

略喪服着用時の注意点と小物選び

略喪服を着用する際も、清潔感と控えめさは非常に重要です。たとえ略喪服であっても、シワだらけの服や汚れた靴で参列することは、故人やご遺族に対して失礼にあたります。スーツやワイシャツは事前にクリーニングに出し、アイロンをかけて清潔な状態にしておきましょう。小物についても、準喪服に準ずるマナーが必要です。男性は、黒無地のネクタイ、黒の革靴、黒無地の靴下を着用します。ベルトも黒色のシンプルなものを選びましょう。女性は、黒色のバッグ、黒色のパンプスを合わせます。アクセサリーは真珠に限定し、派手なものは避けます。略喪服は、あくまで「略式」であり、カジュアルな服装ではないことを理解しておくことが大切です。状況に応じて柔軟に対応しつつも、最低限のマナーは守るという意識を持つことが求められます。

季節ごとの葬儀服装マナー:夏と冬の注意点

葬儀の服装マナーは、季節によっても対応が変わることがあります。特に夏場の暑さ対策や冬場の防寒対策は、体調管理にも関わるため、事前に確認しておくことが重要です。ここでは、季節ごとの葬儀服装マナーのポイントを解説します。

夏場の葬儀での服装ルール

夏場の葬儀は、暑さとの戦いになりますが、原則として男性はブラックスーツに長袖の白ワイシャツ、黒のネクタイを着用します。どんなに暑くても、半袖シャツやノーネクタイはマナー違反とされています。会場に入るまではジャケットを着用し、会場内で着席している間はジャケットを脱いでも構いませんが、焼香や挨拶で席を立つ際は着用するのが基本です。通気性の良い夏用の喪服を選んだり、インナーに汗を吸い取る素材のものを着用したりして、暑さ対策をしましょう。女性も同様に、長袖または七分袖のブラックフォーマルが基本です。透け感のない素材を選び、ストッキングは薄手の肌色か黒を着用します。夏場は特に、汗対策として、汗取りパッドや制汗剤を活用し、清潔感を保つことが大切です。最近では、葬儀会館によっては空調が効いているため、極端な薄着は避けましょう。やむを得ない事情で略喪服を着用する場合は、ダークカラーのスーツやワンピースで対応します。

冬場の葬儀での防寒対策とアウターの選び方

冬場の葬儀では、防寒対策が必要ですが、喪服の上に羽織るアウターにもマナーがあります。コートは、黒、濃紺、チャコールグレーなど、地味な色の無地のものを選びます。素材は、ウールやカシミヤなどのフォーマルなものが適切です。ダウンコートやカジュアルなデザインのコートは避けましょう。丈は、スーツやワンピースの裾が隠れる程度のロング丈が望ましいです。会場に入る前には、コートやマフラー、手袋などはすべて脱ぎ、腕に抱えるか、クロークに預けます。マフラーや手袋も、黒や地味な色で、シンプルなデザインのものを選びます。防寒インナーは着用しても構いませんが、襟元や袖口から見えないように注意しましょう。女性の場合、ブーツはカジュアルな印象を与えるため、冬場でもパンプスを着用するのが基本です。足元の冷え対策としては、カイロを貼るなどの工夫が良いでしょう。体調を崩さないよう、適切な防寒対策をしながらも、マナーを守った服装を心がけることが大切です。

葬儀参列時の小物選び:バッグ・数珠・香典

葬儀に参列する際、服装だけでなく、携行する小物もマナーの対象となります。バッグ、数珠、香典といったアイテムは、故人への敬意を示すための重要な要素です。それぞれの選び方と正しい扱い方について解説します。

バッグと財布の選び方

葬儀に持参するバッグは、黒色の布製が最も望ましいとされています。布製がない場合は、光沢のないシンプルな黒色の革製を選びましょう。ただし、殺生を連想させる動物の革(クロコダイルやパイソンなど、ワニ革やヘビ革といったアニマル柄)は避けるのがマナーです。金具や装飾が少なく、ロゴなども目立たない無地のデザインを選びましょう。大きさは、必要最低限の荷物(財布、数珠、携帯電話、ハンカチなど)が入る程度の小ぶりのハンドバッグやクラッチバッグが適切です。ブランド物のバッグでも、派手なデザインやロゴが大きく目立つものは避けるべきです。財布も同様に、派手な色やデザインは避け、黒や茶色など落ち着いた色のシンプルなものを選ぶのが賢明です。

数珠の正しい持ち方と香典の準備

数珠は、宗派によって形状が異なりますが、自身の宗派の数珠を持つのが基本です。宗派が分からない場合は、略式数珠(宗派を問わず使用できる一本の数珠)を持参すれば問題ありません。数珠は、仏様との縁を結ぶ大切な仏具とされており、お守りの意味合いもあります。房の部分を下にして左手に持ち、合掌する際には親指と人差し指の間にかけるのが一般的な作法です。使わない時は、房が垂れないように数珠袋にしまい、バッグの中にしまっておきます。葬儀で故人やご遺族への弔意を示す香典は、不祝儀袋に包んで持参します。表書きは、宗派によって「御霊前」「御仏前」「御香典」など異なりますが、通夜や告別式では「御霊前」を用いるのが一般的です。使用する筆は薄墨で書くのがマナーです。これは「涙で墨が薄くなった」という悲しみを表現するためです。香典は、そのままバッグに入れるのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが正式なマナーです。袱紗の色は、紫、紺、緑などの寒色系を選び、慶事用の赤やピンクは避けます。受付で香典を渡す際は、袱紗から取り出して渡すのが丁寧な作法です。

葬儀での服装に関する男女別のQ&A

葬儀の服装マナーには、男女で異なる細かな疑問が生じることがあります。ここでは、特によくある質問を男女別にまとめ、それぞれの疑問にお答えします。

男性が気になる!腕時計やアクセサリーの可否

男性が葬儀に参列する際、腕時計の着用は基本的に問題ありませんが、いくつか注意点があります。派手なデザインやゴールドなどの光沢の強い素材、ブランドロゴが目立つものは避け、シンプルな革ベルトか、シルバー系の金属ベルトの腕時計を選びましょう。デジタル表示のものやスマートウォッチも、できるだけシンプルなデザインで、通知音が出ないように設定しておくのがマナーです。アクセサリーについては、結婚指輪以外は原則として着用を避けます。ネックレスやブレスレット、ピアスなどは、カジュアルな印象を与えたり、華美に見えたりするため、すべて外すのが無難です。ポケットチーフも慶事で用いることが多いため、葬儀ではつけません。香水をつけすぎたり、整髪料で髪を固めすぎたりするのも控えるべきです。清潔感を重視し、全体的に控えめな印象を心がけましょう。

女性が気になる!ネイルやメイク、髪型のポイント

女性の場合、ネイルは基本的に落とすか、透明か薄いベージュなど目立たない色にします。派手な色やデザイン、ストーンなどの装飾があるネイルは、弔事にはふさわしくありません。ジェルネイルなどで落とせない場合は、上からベージュのマニキュアを塗って隠すなどの対応をします。メイクは、「薄化粧」が基本です。ノーメイクでも問題ありません。派手なアイシャドウ、つけまつげ、濃い口紅は避け、肌の色に合わせたファンデーションと、控えめなアイライン、チーク、リップで、血色を良く見せる程度に留めます。香水もつけすぎず、ごく控えめにするか、つけないのがマナーです。髪型は、清潔感があり、顔にかからないようにまとめるのが基本です。長い髪は、低い位置で一つに束ねるか、シニヨンなどですっきりとまとめます。派手な髪飾りやカチューシャは避け、黒色のシンプルなヘアゴムやバレッタを使用します。巻き髪やアップスタイルなど、華やかな印象を与える髪型も控えるべきです。故人への敬意を払い、ご遺族に不快感を与えないよう、細部まで配慮することが大切です。

親族の葬儀での服装マナー:一般参列者との違い

葬儀に参列する際、故人との関係性によって服装の格式が異なる場合があります。特に親族として参列する場合は、一般の参列者とは異なる、より厳格なマナーが求められることがあります。ここでは、親族の葬儀での服装について、一般参列者との違いを解説します。

喪主・遺族・近親者の正喪服と準喪服

喪主やその配偶者、あるいは故人の子どもなど、ごく近親者は、最も格式の高い正喪服を着用するのが一般的です。男性の正喪服は、モーニングコート(上着、ベスト、ズボン、白のレギュラーカラーシャツ、コールズボン、慶事用ストライプタイなど)です。女性の正喪服は、黒無地の和装(染め抜き五つ紋付の黒留袖)、または、光沢のない黒の長袖ワンピースやアンサンブルで、スカート丈が足首まであるロング丈のブラックフォーマルです。準喪服は、一般の参列者と同様に、男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマル(膝下丈)となります。親族であっても、故人との関係が遠い場合や、葬儀の形式が小規模な場合は、準喪服で参列することもあります。しかし、主催者側としては、参列者よりも一段格上の服装をすることが、故人への礼儀とされます。

親族間の服装の統一と確認

親族間では、服装の格式を統一することが望ましいとされています。例えば、喪主が正喪服を着用するのに、他の近親者が略喪服で参列すると、全体のバランスが崩れてしまう可能性があります。そのため、葬儀の前に親族間で服装について話し合い、統一見解を得ることが重要です。特に、遠方から駆けつける親族がいる場合は、事前に連絡を取り、服装の指示を明確に伝えるようにしましょう。また、近年は家族葬など小規模な葬儀も増え、「平服で」という案内がある場合もあります。この「平服」は略喪服を指しますが、親族として参列する場合は、念のため準喪服を準備しておくのが無難です。事前に確認が難しい場合は、少し格式高めの服装を選ぶことで、失礼にあたる可能性を低くすることができます。親族としての責任と、故人への深い哀悼の意を示すためにも、服装マナーには細心の注意を払いましょう。

子どもの葬儀参列時の服装ルールとマナー

葬儀に子どもを連れて参列する場合、大人のように厳密な喪服は必要ありませんが、それでも故人やご遺族への配慮を示すための最低限のマナーがあります。子どもの年齢に応じた適切な服装を心がけましょう。

学生服があればそれが最良の選択

小学生や中学生、高校生など、学校指定の制服がある場合は、それが最も適切な服装です。制服はフォーマルな装いとして認識されており、学生が着用する喪服としての意味合いを持ちます。制服を着用する際は、シャツやブラウスは白、スカートやズボンは黒や紺、グレーなどの地味な色であることを確認します。ブレザーやセーラー服もそのまま着用して構いません。学校指定のリボンやネクタイがあればそれも着用します。制服はきちんとアイロンをかけ、清潔な状態にしておきましょう。靴も、学校指定の革靴や運動靴で、派手な色や柄のないものを選びます。靴下も白や黒、紺などの無地が望ましいです。制服がない場合は、地味な色合いの私服で代用します。

乳幼児・未就学児の服装と靴の注意点

乳幼児や未就学児の場合、大人のような喪服は現実的ではありませんが、それでもできるだけ地味な色合いの服装を心がけることが大切です。具体的には、黒、白、グレー、紺、茶色など、落ち着いた色の服を選びましょう。キャラクターものや派手なプリントがある服、明るすぎる色合いの服は避けてください。男の子であれば、白や黒のシャツに黒や紺のズボン、女の子であれば、白のブラウスに黒や紺のスカートやワンピースなどが良いでしょう。靴も、黒や紺、白など地味な色合いのスニーカーやフォーマルシューズを選びます。サンダルやキャラクターの描かれた靴は避けましょう。靴下も、白や黒、紺などの無地が望ましいです。子どもの場合、快適さや動きやすさも考慮しつつ、清潔感のある服装を意識することが重要です。また、長時間じっとしているのが難しいこともありますので、周囲に配慮し、必要に応じて席を外すなどの対応も考えましょう。子どもの服装は、あくまでも「派手すぎず、清潔であること」が最も重要視されます。

葬儀後の法要における服装マナーの変化

葬儀が終わった後も、故人を偲ぶための法要が定期的に執り行われます。これらの法要では、時間の経過とともに服装マナーも変化していくのが一般的です。ここでは、初七日から一周忌、それ以降の法要における服装マナーについて解説します。

初七日法要・四十九日法要での服装

葬儀・告別式に続いて行われることが多い初七日法要や、故人が極楽浄土へ行けるかどうかの審判が下されるとされる四十九日法要は、葬儀に準ずる厳粛な場とされています。そのため、参列者は準喪服を着用するのが一般的です。男性はブラックスーツに白無地のワイシャツ、黒無地のネクタイ。女性はブラックフォーマル(ワンピースまたはアンサンブル)を着用します。これらの法要は、故人が亡くなって間もない時期であり、ご遺族の悲しみも深い時期です。そのため、参列者も喪に服す意味合いを強く持ち、最もフォーマルな装いを心がけるべきとされています。ただし、ごく親しい身内のみで執り行われる場合や、遺族から「平服でお越しください」と案内があった場合は、略喪服で参列することも可能ですが、基本的には準喪服と考えて準備するのが無難です。

一周忌以降の法要での服装の変化

一周忌以降の法要になると、服装の格式が少し緩やかになる傾向があります。特に三回忌以降は、遺族の意向によって服装の指定が変わることが多く、「平服でお越しください」と案内されることが増えます。この「平服」とは、普段着ではなく略喪服を指します。男性はダークスーツ(黒、濃紺、チャコールグレーなどの無地)に白無地のワイシャツ、ネクタイは黒無地でなくても、地味な色(紺、グレーなど)の無地や控えめな柄であれば問題ないとされることもあります。女性は、黒、濃紺、グレーなどの地味な色のワンピースやスーツを着用します。ただし、親族間の慣習や、地域の風習によっても考え方が異なる場合があります。不安な場合は、事前に喪主や他の親族に確認するか、迷ったら準喪服に近い、よりフォーマルな服装を選ぶのが賢明です。故人を偲ぶ気持ちを大切にしつつ、周囲との調和を意識した服装選びを心がけましょう。法要の規模や、参列者の顔ぶれによっても適切な服装は変わるため、状況判断が重要となります。

葬儀での身だしなみ:清潔感と控えめさが鍵

葬儀に参列する際、服装だけでなく、身だしなみ全体が故人やご遺族への配慮を示す上で非常に重要です。特に清潔感と控えめさは、弔事において最も大切にされるべき要素です。ここでは、髪型、メイク、アクセサリー、持ち物など、身だしなみ全般について解説します。

髪型とメイクのポイント

髪型は、男女ともに清潔感があり、シンプルにまとめるのが基本です。男性は、髪をきちんと整え、顔にかからないようにしましょう。派手なヘアカラーや過度な整髪料の使用は避けます。女性は、長い髪であれば、耳より下の低い位置で一つに束ねるか、シニヨンなどですっきりとまとめます。顔にかかる前髪も、横に流すかピンで留めるなどして、顔がはっきりと見えるようにします。派手な髪飾りや、光沢のあるヘアアクセサリーは避け、黒色のシンプルなヘアゴムやバレッタを使用しましょう。巻き髪やアップスタイルなど、華やかな印象を与える髪型も控えるべきです。

メイクは、女性の場合「薄化粧」が基本です。故人を悼む場であるため、華美な印象を与えるメイクは避けるべきです。ノーメイクでも問題ありません。具体的には、肌の色に合わせたファンデーションで肌を整え、眉は自然な形に整えます。アイシャドウは、ブラウンやグレーなど、肌になじむ控えめな色を選び、ラメやパールの入ったものは避けます。アイラインも控えめに、マスカラはつけなくても構いません。チークとリップも、血色を良く見せる程度のベージュ系やローズ系の落ち着いた色を選び、濃くならないように注意します。香水は、原則としてつけないか、ごく控えめなものに留めましょう。派手なネイルも避けるべきであり、落とすか透明か薄いベージュのネイルにするのがマナーです。

持ち物と香りの配慮

葬儀に持参する持ち物も、地味でシンプルなものを選びます。スマートフォンは、会場に入る前にマナーモードに設定し、音が出ないように注意します。通話は会場外で、人目につかない場所で行うのがマナーです。喫煙者は、喫煙所以外での喫煙は厳禁であり、喫煙後も服や息にタバコの匂いが残らないよう配慮が必要です。香りの強い柔軟剤や香水の使用も、周囲への配慮として控えるべきです。特に、弔事ではお線香の香りが重要な意味を持つため、他の香りが混ざり合うのは好ましくありません。ハンカチは、白無地が最も適切です。派手な刺繍やレースは避け、清潔なものを準備しましょう。数珠は必須ではありませんが、持参することで故人への敬意を示すことができます。これらの細かな配慮が、故人への真摯な気持ちと、ご遺族への心からの寄り添いを示すことにつながります。葬儀という厳粛な場において、自身の身だしなみが全体の雰囲気を壊さないよう、常に意識しておくことが大切です。

葬儀に関するその他の疑問とアドバイス

葬儀の服装マナー以外にも、参列する上で知っておきたい様々な疑問や、状況に応じたアドバイスがあります。ここでは、特によくある質問や、緊急時の対応について解説します。

急な参列時の「平服」指定とは?

急な訃報で通夜に駆けつける際や、家族葬などで遺族から「平服でお越しください」と案内があった場合、この「平服」は普段着とは異なります。ここでいう平服とは、略喪服を指し、フォーマルな場に対応できる落ち着いた服装を意味します。男性であれば、黒、濃紺、チャコールグレーなどのダークスーツに白無地のワイシャツ、黒無地のネクタイを着用します。女性であれば、黒、濃紺、グレーなどの地味な色のワンピースやスーツが適切です。どちらも、光沢のない素材で、柄のない無地のものが望ましいです。急なことで喪服の準備が間に合わない場合でも、手持ちの服の中で最も地味で、清潔感のあるものを選び、小物で弔事マナーに対応することで、失礼にあたることはありません。ただし、あくまで略式であるため、可能であれば、後日でも正式な喪服で参列する告別式や法要では準喪服を着用するよう心がけましょう。

貸衣装やレンタルサービスの活用

喪服を急に用意する必要がある場合や、年に数回しか着用しないために購入をためらう場合は、貸衣装(レンタルサービス)の活用も有効な選択肢です。デパートのフォーマルウェアコーナーや、葬儀会館、専門の貸衣装店、オンラインレンタルサービスなどで喪服を借りることができます。レンタルであれば、体型に合ったものを手軽に準備でき、クリーニングの手間も省けます。また、結婚式や卒業式など、様々なフォーマルシーンに対応した衣装も借りられるため、必要な時に必要なものを利用できる利点があります。喪服のレンタルは一般的に数日間のプランが用意されており、自宅への配送や返却も便利なサービスが増えています。特に、急な訃報で準備の時間がない場合や、遠方での葬儀に参列する場合などに、非常に役立ちます。レンタルの際は、サイズやデザインが葬儀のマナーに適しているかを事前に確認しましょう。また、ワイシャツや小物類(ネクタイ、靴、バッグ、数珠など)も合わせてレンタルできるサービスもあるため、確認してみると良いでしょう。

まとめ

葬儀に参列する際のワイシャツの選び方から、男性・女性、子どもそれぞれの服装マナー、季節ごとの注意点、さらには法要や小物選びに至るまで、葬儀における服装と身だしなめの全般について詳しく解説しました。

特に重要なポイントは以下の通りです。

- 葬儀で「ボタンダウン」ワイシャツは避けるのがマナーです。カジュアルな印象を与えるため、厳粛な場には不向きとされています。

- ワイシャツは白無地のレギュラーカラーまたはワイドカラーが基本です。

- 黒や色物、柄物のワイシャツは避けましょう。

- 男性はブラックスーツに黒無地のネクタイ、女性はブラックフォーマルが基本です。

- 小物類(バッグ、靴、数珠など)も黒で統一し、光沢のないシンプルなものを選びます。

- 急な訃報で喪服がない場合は、ダークスーツを略喪服として着用し、ワイシャツや小物でフォーマル感を高めることができます。

- 子どもは制服か、地味な色合いの清潔な服装を心がけます。

- 葬儀後の法要では、時間の経過とともに服装の格式が緩やかになることがありますが、基本は準喪服、または略喪服となります。

- 身だしなみ全体として、清潔感と控えめさを重視し、派手なメイクやアクセサリー、香りは避けるべきです。

これらのマナーを守ることは、故人への深い哀悼の意を表し、ご遺族への心からの配慮を示すことにつながります。葬儀という厳粛な場において、自身の装いが不快感を与えないよう、細部にわたる配慮を忘れないようにしましょう。

この記事が、大切な葬儀に安心して参列できるよう、服装選びの一助となれば幸いです。もし他に疑問点があれば、お気軽にご相談ください。

【関連記事】

【参考資料】